世界遺産。741年、仏教中心の国づくりを進めた聖武天皇の勅願により建立。国力を注いだ事業である大仏鋳造は3年をかけて行われ、752年、開眼供養会が盛大に営まれた。1180年、焼き討ちによって大半の堂塔が焼失したが、重源の勧進で復興。 4949

360°動画(VR)

東大寺二月堂

正倉院

平城宮跡

東大寺

唐招提寺

薬師寺

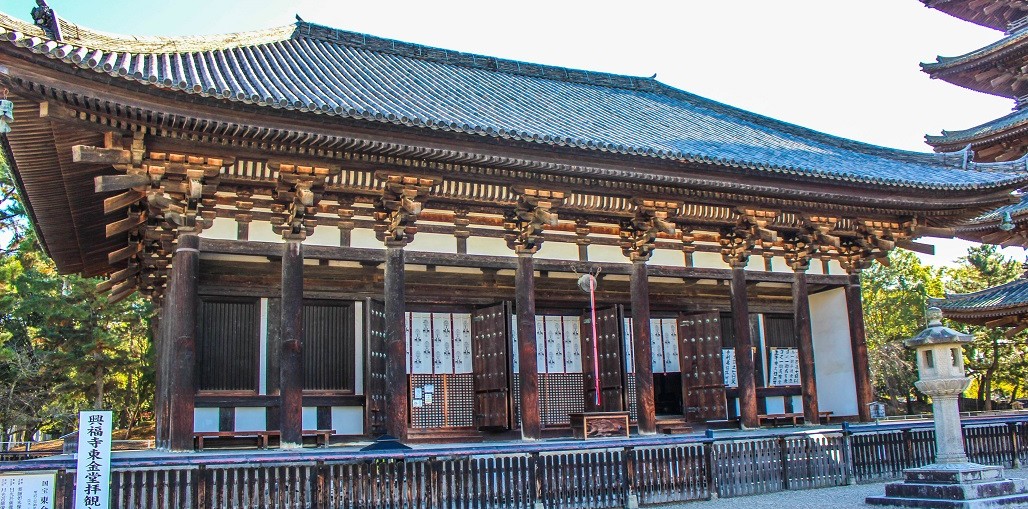

興福寺

春日大社

春日大社は奈良に都が遷された今から1300年前、平城京鎮護のため、国譲りを達成された最強の武神である武甕槌命様(たけみかづちのみこと・鹿島神宮の御祭神)を神山御蓋山(みかさやま)の浮雲峰(うきぐものみね)に奉遷したのが始まりです。そして神護景雲2年(768)に御蓋山の中腹、現在御本殿が建つ場所に四棟の神殿が造営され、第一殿に武甕槌命様、第二殿に建国を支えた大功のある武神の経津主命様(ふつぬしのみこと香取神宮の御祭神)、第三殿に天照大神様が天岩戸にお隠れになった際、祝詞を奏してお出ましを願った司祭神で、最高の知恵を持つ天児屋根命様(あめのこやねのみこと・枚岡神社の御祭神)、第四殿に天児屋根命様の后神で愛に満ち、平安時代から江戸時代末まで天照大神様としても信仰されていた比売神様(ひめがみ)がお鎮まりになり春日大社は創建されました。 4937