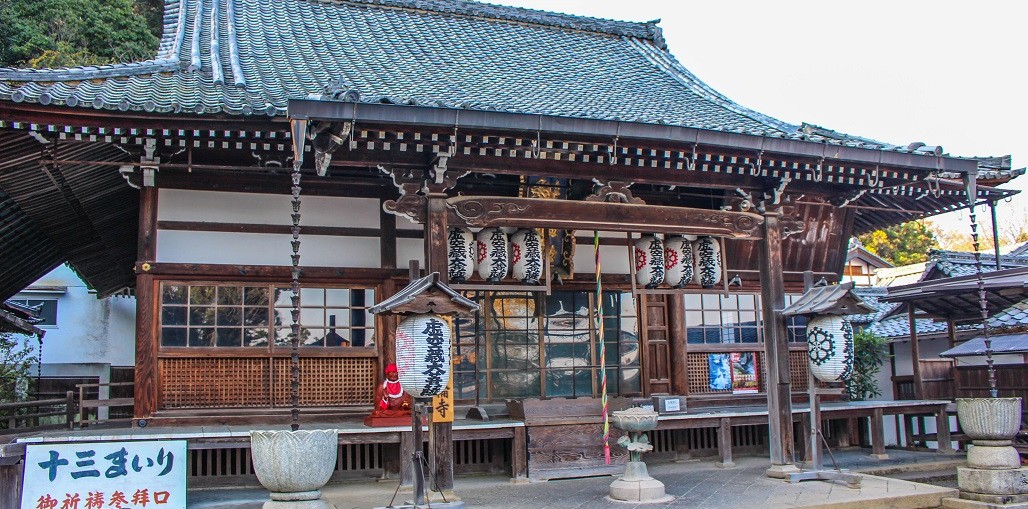

和銅6年(713)行基(ぎょうぎ)菩薩の開基と伝え、古義真言宗(こぎしんごんしゅう)に属する。 もと葛井(くずい)寺と称したが、弘法大師の高弟の道昌僧正が貞観10年(868)堂塔をおこして法輪寺と改め、弘法大師の修行の遺跡として有名な境内の葛井(かどのい)に姿を現した虚空蔵菩薩を自ら彫って本尊としたと伝える。 奥州柳井津、伊勢朝熊(あさま)とともに日本三大虚空蔵といわれ、智福技芸の守護仏として信仰されている。 天慶年間(938~947)に空也上人が参籠し、勧進によって堂塔を修造した。 本尊は幼年期から成長期に移ろうとする人生の転換期を守護されるというので、毎年4月13日に13才になる男女が参詣する。 これを十三詣りという。 本堂は元治元年(1864)の兵火にかかって焼失したのを明治になって再建したもので、堂内には本尊の傍らに持国(じこく)天、多聞天立像二体(重要文化財)を安置する。

360°動画(VR)

嵯峨釈迦堂(清凉寺)

松尾大社

二尊院

祇王寺

往生院祇王寺と号する真言宗の寺である。 寺伝によれば、この地は、平安時代に、法然上人の弟子、念仏房良鎮(りょうちん)が往生院を開創し、後に祇王寺と呼ばれるようになったと伝えられている。 平家物語によれば、祇王は、平清盛に仕えた白拍子であったが、仏御前の出現により清盛の心が離れてしまったので、母刀自(とじ)、妹祇女と共に出家し、当地に移り住んだ。 後には、仏御前も加わり、念仏三昧の余生を送ったと伝えられている。 現在の本堂は、明治28年(1895)に再建されたもので、堂内には、本尊大日如来像をはじめ、平清盛と祇王ら四人の尼僧像を安置している。 境内には、祇王姉妹等の墓と伝える宝筐印塔及び平清盛の供養塔などがある。 「平家物語」の遺跡。平清盛が愛した祇王、仏御前がのちに妹の祇女、母刀自とともに尼僧として余生を過ごした、と伝える。 真言宗。本尊大日如来のほか、清盛、祇王・祇女らの木像を安置。祇王・祇女の墓といわれる宝筐印塔、鎌倉時代の作とされる清盛の五輪の石塔がある紅葉の名所。 紙王寺は竹林と楓に閉まれたつつましやかな草庵で、『平家物税問』にも笠場し、平山市盛の飽愛を受けた内拍子の祇£が消肢の心変わりにより都を追われるように去り、母と妹とともに出家、入寺した悲恋の尼寺として知られております。 紙王寺は北口の往生院の境内にあり、往生院は法然上人の門弟良鋲によって創建されたと伝わっています。山上山下にわたって広い寺域を占めていた往生院も後年は北廃し、ささやかな尼寺として残り、後に紙王寺と呼ばれるようになりました。 紙王寺墓地の入口にある碑には「妓王妓女仰刀自の旧跡明和八年半卯正当六百年己心往生院現住尼法専建之」とあって、 この碑の右側に「性如禅尼承安二(1172)年壬辰八月十五日寂」と刻まれているのは紙王のことと思われます。 紙王寺は明治初年に廃寺となりましたが残された慕と仏像は旧地頭の大覚寺によって保管されました。大覚寺門跡の楠玉諦師はこれを惜しみ、再建を計画していた時に、元京都府知事北垣国道氏が祇王の話を聞き明治28年に嵯峨にあった別荘一棟を寄付されました。これが現在の紙王寺の建物です。これらの関係から祇王寺は真言宗大覚寺派の寺院で、旧嵯峨御所大覚寺の塔頭寺院ともなっています。

大覚寺

嵯嵯峨山と号する真言宗大覚寺派の大本山である。 当山は、嵯峨天皇の離宮嵯峨院の一部で、天皇崩御の後の貞観18年(876)に寺に改められ、大覚寺と名付けられた。 その後一時荒廃したが、徳治2年(1307)に後宇多天皇が入寺し、寺を復興するとともに大覚寺統を形成した。 以後、持明院統と皇位継承について争い、明徳3年(1392)当寺で南北両朝の媾和が成立した。 宸殿は、後水尾天皇の中宮東福門院の旧殿を移築したもので、内部は、狩野山楽筆の「牡丹図」、「紅白梅図」などの豪華な襖絵で飾られている。 その外、御影堂(みえどう)、霊明殿(れいめいでん)、五大堂、安井堂、正寝殿(しょうしんでん)、庫裏などの堂宇が建ち並び、旧御所の絢爛さを今に伝えている。 ◆由緒 嵯峨山と号する真言宗大覚寺派の総本山である。当山は、嵯峨天皇の離宮嵯峨院の一部で天皇崩御の後の貞観18年(876)に寺と改められ、大覚寺と名付けられた。 その後、一時荒廃したが、徳治元年(1308)に後宇多天皇が入寺し、寺を復興すると共に大覚寺統を形成した。以後、持明院統と皇位継承について争い、明徳三年(1392)当寺で南北両朝の媾和が成立した。宸殿は、後水尾天皇の中宮東福院の旧殿を移築したものと伝え、内部は、狩野山楽筆の「牡丹図」、「紅梅図」などの豪華な絵で飾られている。その外御影堂、霊明殿、五大堂、安井堂、正寝殿、庫裏などの堂宇が建ち並び、旧御所の絢爛さを今に伝えている。 ◆五大堂 大覚寺の古文書の中に「嵯峨天皇の勅願により嵯峨離宮に嵯峨五台山明王院五大堂を建立し、弘法大師が入唐した折 大唐より伝わった。 五大明王(重要文化財につき宝物殿に安置)を奉祀し、弘仁2年(811)3月11日に利民安世、五大明王秘法を修し給う。たちまち、五風十雨節序にしたがい百穀豊饒し、万民其澤に潤う」と、その由来が伝えられています。 現在の建物は、江戸時代の天明年間(1781~89)に再建されたもので、大覚寺の本堂です。本来は境内中央、勅使門の正面(現在の石舞台)の位置にありましたが、大正14年(1925)大正天皇即位式の饗応殿が下賜され御影堂(心経前殿)として建築されたため、現在地に移築されました。 また、現在お祀りされている本尊は、大覚寺創建1100年を記念して昭和50年(1975)に京都の大仏師松久朋琳と人間国宝松久宗琳の手で新しく造像されたものです。 近畿三十六不動尊第十三番の霊場として多くの人々に親しまれております。 ◆嵯峨菊の由来 嵯峨菊は旧嵯峨御所大覚寺境内の大沢池にある菊ヶ島に源を発し嵯峨帝がこの菊を親しくお挿しになった故事がある。 また、平安朝の歌人 紀友則は、「一本と思ひし菊を大沢の池の底にも誰か植ゑけん」と詠んでいる。 この嵯峨独特の野菊を、永年に亘り王朝の感覚を以って育成し、一つの型に仕立て上げた、風情のある洗練された格調高い菊が嵯峨菊である。この菊の仕立ては一鉢に三本立とし、長さは二メートルにする。 これは殿上から鑑賞されるに便利なよう高く育てる為である。 花は先端に三輪、中に五輪、下に七輪で七・五・三とし、葉は下を黄色に、中程は緑、上の方は淡緑になるようにする。花弁は平弁で五十四弁、長さは約十センチが理想の嵯峨菊の型であり、淡色の花が色とりどりに妍を競い高い香をただよわせる。 ◆大沢池 庭湖ともいい日本最初の庭池で最も古い庭園といわれています 池には天神島と菊ヶ島の二つの島と巨勢金岡(こせのかなおか)が配置したといわれる庭湖石(ていこせき)があります この二島一石の配置が嵯峨御流いけばなの基盤となっています 遠くの山並みは東山連峰で正面の山は大文字山(如意ヶ岳)左手前は朝原山(遍照寺山)です この観月台からの中秋の名月は有名で 松尾芭蕉の 名月や 池をめぐりて 夜もすがら と句にも詠まれています。 また、左手奥には多宝塔や藤原公任が詠んだ 滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほ聞こえけれ の名古曽の滝の石組み跡があります。 また 平安時代から鎌倉時代にかけての石仏(野仏)がみられ名勝に指定されています ◆霊明殿(れいめいでん) 昭和十一年の二・二六事件の凶弾に倒れた斎藤実第三十一代内閣総理大臣は昭和恐慌の折、国民の自力更正を願って昭和五年に東京都沼袋に自費で日仏寺を建立しました。その本堂を、大覚寺第五十二世草繋全宜(くさなぎぜんぎ)門跡が昭和三十三年に当地に移築し、霊明殿としたものです。正面には御本尊の阿弥陀如来を、右側には草繋門跡をお祀りしています。平成十一年、東京・招福不動住職斑目(まだらめ)日光僧正の寄進により修復され、移築当時の鮮やかな漆・丹塗がよみがえりました。 ◆貴賓館(きひんかん)・秩父宮御殿(ちちぶのみやごてん) 大正十二年、当時東宮仮御所であった霞ヶ関離宮に建てられたもの。昭和四十六年 大覚寺にご下賜されました。昭和四十八年移築復元され、現在は大覚寺の貴賓館です。竣工式には秩父宮妃殿下のご来臨をいただき、ご見分を賜りました。 ◆庭湖館(ていこかん) 江戸中期に建てられた大沢池畔にあった休憩所で、明治元年、現在地に移築されました。上段の間には、江戸時代の名僧慈雲(じうん)尊者の大幅掛軸「六大無礙(むげ)ニシテ常ニ瑜伽(ゆが)ナリ」が掛かっており「六大の間」と呼ばれています。 ◆心経殿(勅封心経殿) 大正十四年(一九二五年)の建立で法隆寺の夢殿を模した八角形で高床式のコンクリート造りの建物です。殿内には嵯峨天皇をはじめ後光巌、後花園、後奈良、正親町(おおぎまち)、光格天皇の般若心経の御写経が納められ薬師如来立像が奉伺されています。この勅封写経は天皇の命により封印をした経典として奉られ六十年に一度開封されています。 この建物は平成十年(一九九八年)に文化庁から「登録有形文化財」に指定されました。

仁和寺

真言宗御室派総本山。 886年(仁和2)、光孝天皇の勅願により創建、888年(仁和4)に完成。 年号を寺名とした。宇多天皇が落髪入寺し寺内に御室(御座所)を設け、御室御所とも呼ばれた。 以後、明治維新まで代々皇子皇孫が門跡となり門跡寺院の筆頭にあった。 堂塔伽藍は応仁の乱(1467-77)で多くを焼失、寛永年間(1624-44)に再興した。 金堂(国宝)は御所紫宸殿を移築。御影堂(重文)も旧清涼殿の材を用いて建立した。 霊宝館には、阿弥陀三尊像(国宝)、孔雀明王像(国宝)、三十帖冊子(国宝)など多くの寺宝を所蔵。 遅咲きの‘御室桜’は有名で名勝。 旧御室御所御殿の御所風たたずまい、豪華な襖絵が見事。 1994年(平成6)12月「古都京都の文化財」として、「世界遺産条約」に基づく世界文化遺産に登録された。 ※孔雀明王像と弘法大師の真筆三十帖冊子については展示予定無し 真言宗御室派の総本山で、平成6年(1994)に世界文化遺産に登録された。 平安時代前期に光孝天皇が創建に着手した後、仁和4年(888)に宇多天皇が完成させ、仁和寺と名付けた。宇多天皇は退位の後、出家して、仁和寺内に僧坊を営み、30余年間修行に専心したため、法皇が御座する室(僧坊)ということから「御室」が後に仁和寺周辺の地名となった。 以後、明治維新まで約千年間、皇子皇孫が門跡として法燈を伝えたが、その間、応仁の乱の戦火で全伽藍を焼失し、双岡西麓に仮御所をもうけた時期もあった。 現在の伽藍は、江戸時代初期に徳川家光の協力を得て再建されたもので、御所の紫宸殿を移して金堂(国宝)をはじめ、御影(みえ)堂・観音堂・鐘楼・五重塔・経蔵・二王門(いずれも重要文化財)などは当時の建物である。仁和寺境内は仁和寺御所跡として史跡に指定されている。 西門から成就山の麓にかけて、四国八十八ヶ所霊場を縮小した「御室八十八ヶ所巡りの霊場」があり、中門の左手には、遅咲きの桜の名所として有名な「御室(おむろ)の桜」(名勝)が見られる。 ◆名勝御室桜 中門を入ると左手に、湧き上がる雲のような御室桜が目に飛び込んできます。 御室桜の特徴は樹高が低く、根元より単弁の香りの高い白花を咲かせることです。 開花は4月20日前後と遅く、京都の春の終わりを飾ります。品種は大半が有明で、他には車返し、欝金(うこん)など十数種類の里桜があり、境内に二百余株植えられています。起源は古く、平安時代にまでさかのぼりますが、現在のものは江戸時代初期に植えられたもので、大正13年に名勝に指定されています。 ◆由緒 仁和2年(886)第58代光孝天皇は、都の西北大内山の麓に「西山御願寺」という一寺の建立を発願された。 天皇は翌年崩御されたが、次の宇多天皇が先帝の意志をつがれ、仁和4年(888)にこの寺が創建され、年号をとって「仁和寺」と命名された。宇多天皇は在位10年、寛平9年(897)醍醐天皇に譲位、2年後に出家得度され、わが国最初の「法皇」となられた。さらに延喜4年(904)には、仁和寺の中に法皇の御所である「御室(おむろ)」を建立され、承平元年(931)崩御されるまで、27年の間ここに住まわれたのである。 仁和寺の住職は「門跡(もんぜき)」と呼ばれている。「門」とは天皇を指し、宇多法皇から、慶応3年(1867)勅命によって退任された小松宮まで30代、およそ千年の間、仁和寺は皇室の寺院として知られるところとなった。 応仁2年(1468)兵火により全てが焼失、その後、双が丘の西麓に仮御所を設け法灯を護持していた。 仁和寺第21世覚深法親王(1588~1648)が三代将軍徳川家光に、仁和寺再興の申し入れを行い、約180年後再建されることとなった。 この時、御所から紫宸殿、清涼殿、常御殿、などが仁和寺へ移され、山門、中門、五重塔、観音堂などは新築された。仁和寺再建は、正保3年(1646)に完了した。 ところが、明治20年(1887)5月、火災により、仁和寺御殿を構成する大部分を焼失した。 明治23年(1890)に、現在の白書院などが建てられ、明治42年(1909)から本格的な再建が開始され、京都府技師亀岡末吉氏の全く新しい構想によって大正3年(1914)に完成をみた。 今日、金堂をはじめとする多くの建物は、国宝や重要文化財に指定されている。また、仁和寺の伽藍と御殿は、昭和12年(1937)史蹟名勝記念物保存法により、「史蹟仁和寺御所址」に、境内の桜は「名勝御室桜」にそれぞれ指定されている。さらに、平成6年に国連の「世界文化遺産」に登録された。 なお、仁和寺は、真言宗御室派の総本山として、また、御室流華道家元としても知られている。

常寂光寺

慶長年間に本圀寺の日しん上人の穏退所を寺にした。 紅葉の美しい小倉山の中腹にあり、常寂光土に遊ぶような風情があるとこの名がつけられた。 高さ12メートル余の多宝塔(重文)が美しい。 小督局の遺品などがある。日蓮宗。 建立:1604(慶長9)年 日蓮宗の寺院である。慶長元年(1596)本圀寺十六世究竟(くきょう)院日禛(にっしん)が、この地に隠棲して開創した。寺域が小倉山の中腹を占め、幽雅閑寂で、日蓮宗教義にいう常寂光土の観があるところから常寂光寺の寺名がつけられたという。 多宝塔(重要文化財)は元和六年(1620)の建立で、並尊閣といい、前面に霊元天皇の勅額を掲げている。本堂は伏見城の建物の一部を当寺二世通明院日韶(にっしょう)が移転修造したものといわれる。 仁王門はもと本圀寺客殿の南門を移転、妙見堂は能勢妙見を分祀し、謌僊祠には、藤原定家・家隆、徳川家康の木像を安置する。 また、時雨亭は定家山荘がこの付近であるとして建てられたものである。 ◆由緒 開山は究竟(くきょう)院にっしん上人。権大納言広橋国光の息男として永禄4年(1561)出生す。幼にして六条の日蓮宗大本山、本圀寺(ほんこくじ)十五世日栖(にっせい)の門に入り、わずか十八才で同寺の法灯を継ぐ。 宗学と歌道への造詣深く、三好吉房(秀吉の姉婿)、瑞竜院日秀(秀吉の実姉)、小早川秀秋(木下長嘯子(ちょうしょうし)の実弟)、加藤清正、小出秀政、その他京都町衆の帰依者多し。 文禄4年(1595)、秀吉建立にかかる東山方広寺大仏殿千僧供養の砌(みぎり)、上人は不受不施(ふじゅうふせ)の宗制を守って出仕に応ぜず、やがて本圀寺を出てこの地に隠栖し、常寂光寺を開創す。 当時歌人としても著名なりし上人に、歌枕の名勝小倉山に隠栖処として提供せし人は、角倉栄可(了以の従兄にして舅)と了以(りょうい)なり。その後慶長11年(1606)、了以の大堰川(おおいがわ)浚鑿(しゅんさく)工事の行われるや、上人は備前伊部(いんべ)の本圀寺末檀家たりし瀬戸内水軍の旗頭、来住(きす)一族に書状を送り、熟達せる舟夫の一団を招き、了以の事業を支援せり。これ即ち保津川下りの濫觴(らんしょう)なり。 上人は元和3年(1617)この地に遷化(せんげ)、時に五十七才なり。 苔衣(こけごろも)きて住みそめし小倉山松にぞ老いの身を知られける(にっしん)