嵐山・嵯峨野・太秦・桂

徳林寺

玉鳳院

西光寺

葉室御霊神社

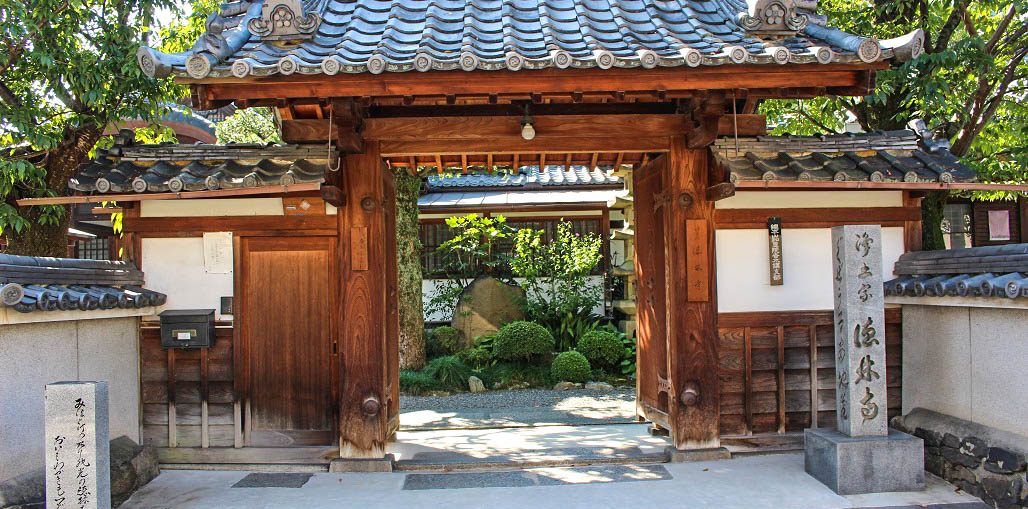

霊雲院

霊雲院は室町時代後期、大永6年(1526)薬師寺備後守国長の室・霊雲院清範尼のもとめにより、大休国師がその師・特芳和尚を開山として創立した妙心寺四派本庵の一つである。特芳和尚は雪江和尚の弟子で霊雲派の開祖である。大休国師は識徳一世に高く、後奈良天皇は深く国師に帰依せられてしばしばここに行幸された。 書院(重要文化財)は室町時代末期のもので、西北の間を後奈良天皇御幸の間と伝え、書院造初期の構造を示している。庭園(名勝史跡)は是庵の作と伝え、室町時代末期の枯山水で極めて狭小な地域に絵画的手法をもって樹石を配置している。寺宝に狩野元信筆・紙本水墨淡彩・山水花鳥図49幅(重要文化財)がある。なお、門内左手に哲学者西田幾多郎の墓もある。

直指庵

谷ヶ堂最福寺

松尾、谷ヶ堂、最福寺開山、延朗上人については、元享釋書、太平記、三井寺続燈記、雨月物語等に詳しく記されている。それによると、上人は、但馬国養父郡に生れ、幼にして父母を喪い、元養元年(1144)、15歳にして出家、安元2年47歳の頃帰京、この松尾山麓、神宮寺に住して、最福寺の七堂伽藍を建立された。太平記には、この寺を描写して『奇樹怪石の池上に、都卒の内院を移して四十九院の楼閣を並べ、十二の欄干珠玉天に捧げ、五重の塔婆金銀月を引き、恰も極楽丈殿七宝荘厳の優姿』とある。その後、源義経が寺の更なる興隆を願い、丹波国亀岡篠村施入を強要したので、上人は已むなくこれを受けたが、邑人には、免租や富民の善政を施す一方、当時流行した悪病難病の治療のため、寺内に浴室を造り、自ら病人の病気を癒す等して、多くの民衆の救済に献身し数多く化益、慈悲行を蹟まれ、松尾の上人として尊敬を集めた。最福寺は、その後の幾度の兵火でさしもの大伽藍も焼失し、再建ならずして現在に至る。※毎月12日午後1時より開帳 「焔の夕べ」(延朗上人、さしのべ観音竹とうろう祭) 12日は延朗上人のご命日にあたり、初春の2月11日の日没より供養を行います。延朗上人は数々の歴史の狭間に生きられ、慈悲深い救いのお上人で、かつては霊元天皇の最福寺行幸があったことでも上人の遺徳を偲ぶことができます。太平記には、延朗上人が立てられた最福寺の景勝を描写して、『奇樹怪石の池上に、都卒の内院を移して四十九院の楼閣を並べ、十二の欄干珠玉天に捧げ、五重塔婆金銀月を引き、恰も極楽浄土の七宝荘厳の優姿』とあるほどの寺院でありましたが、多々の戦乱により、今は延朗上人坐像のみになりました。

転法輪寺

獅子吼(ししく)山と号し、浄土宗地恩院派に属する。宝暦8年(1758)、僧関通(かんつう)が北野下ノ森に創建した。この地には、昭和4年に移転した。 関通は尾張国(愛知県の生れ)江戸増上寺で祐夫について修業し、享保10年(1725)より諸国に浄土宗をひろめ、16ヶ森を創建し、得度させた僧尼は1500人、戒をさずけた者3000人に達したという。精力的な活躍をした人である。 本尊は阿弥陀如来座像で、高さ2丈4尺の巨大なもの、新中和門院で桜町天皇のために造られたものと伝えられている。 今一体本堂厨子内に安置する阿弥陀如来立像は、高さ2尺5寸で室町時代の作、裸のままであることが、全国的に珍しい佛像である。