秦氏とのつながりが深く養蚕、機織、染色技術の中心地として境内に摂社、養蚕神社がありそれが俗称の由来。 製糸業者の信仰がいまもある。境内の池中に明神鳥居を三つ組合せた珍しい石鳥居(三柱鳥居)がある。 建立:推古天皇時代頃 ◆由緒 延喜式内社で祭神は天之御中主神外四柱(大国魂神・穂々出見命・鵜茅葺不合命・瓊々杵尊)を祀っている 創建年月日は不詳であるが「続日本紀」大宝元年(701)四月三日の条に神社名が記載されていることからそれ以前祭祀されていたと思われる古社である 天之御中主神を主として奉り上は天神に至り下は地神に渉り御魂の総徳を感じて天照御魂神と称し奉り広隆寺創建とともに勧請されたものと伝えられる学問の神であり祓いの神でもある ◆養蚕神社(蚕ノ社)本殿右側の社殿 雄略天皇の御代(1500年前)秦酒公呉国(今の中国南部)より漢織・呉織を召し秦氏の諸族と共に数多くの絹・綾を織り出し「禹豆麻佐」の姓を賜る この地を太秦と称し推古天皇の御代に至りその報恩と繁栄を祈るため養蚕・織物・染色の祖神を勧請したのがこの社である 養蚕・織物・染色の守護神である ◆元糺の池 境内に「元糺の池」と称する神池がある 嵯峨天皇の御代に下鴨に遷してより「元糺」と云う 糺は「正シクナス」「誤ヲナオス」の意味で此の神池は身滌(身に罪や穢のある時に心身を浄める)の行場である 夏期第一の「土用の丑」の日にこの神池に手足を浸すと諸病にかからぬと云う俗信仰がある ◆三柱鳥居 全国唯一の鳥居である 鳥居を三つ組み合わせた形体で中央の組石は本殿ご祭神の神座であり宇宙の中心を表し四方より拝することができるよう建立されている 創立年月は不詳であるが現在の鳥居は享保年間(約三百年前)に修復されたものである 一説に景教(キリスト教の一派ネストル教 約1300年前に日本に伝わる)の遺物ではないかと云われている」

嵐山・嵯峨野・太秦・桂

寂庵

智勝院

證安院

児神社

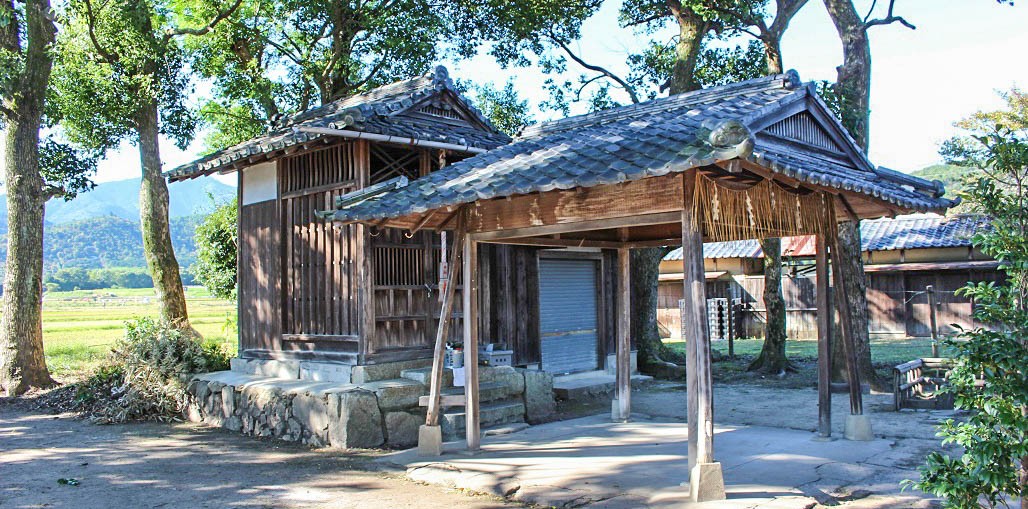

遍照寺

廣澤山(ひろさわざん)と号する真言宗御室派の準別格本山である。 当寺は、永祚元年(989)宇多(うた)天皇の孫にあたる寛朝(かんちょう)僧正が円融上皇の御願により広沢池北方の遍照寺山麓に創建したものである。醍醐寺を中心とする小野流では庶民出身僧侶の活躍が目立ったが、仁和寺を中心とする広沢流は名門貴族出身者が多く、当寺はその根本道場として名声を高めた。 かつては広大な寺域と荘厳な伽藍を有したと伝えられるが、14世紀の後宇多天皇の頃からしだいに荒廃した。 寛永10年(1633)仁和寺門跡の内意により、本尊及び寛朝画像等を池裏の草堂に移して遍照寺の名跡を伝えた。 本尊の木造十一面観音立像及び木造不動明王座像は、いずれも一木調成の創建時の遺像で、重要文化財に指定されている。