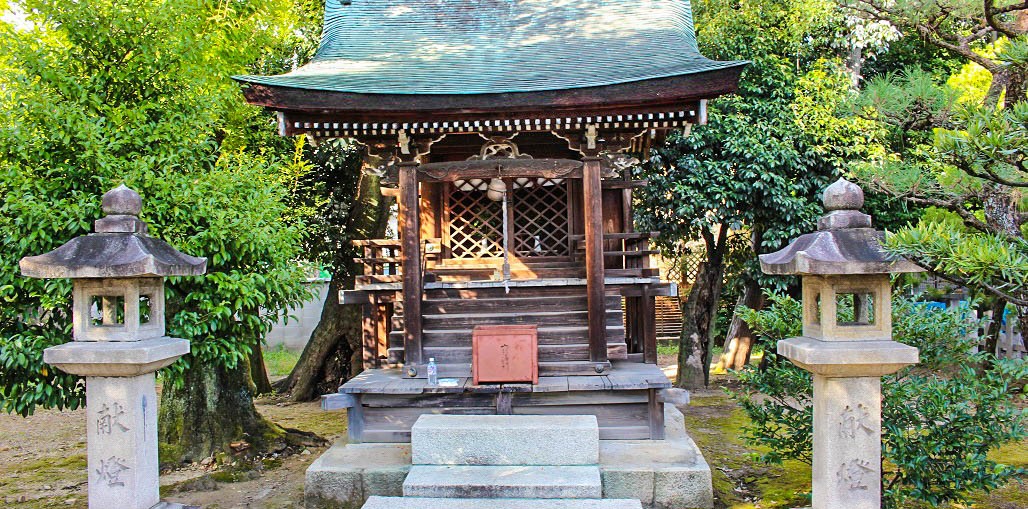

第58代光考天皇の后で、宇多天皇の母君班子女王を祀る。 900年(昌泰3)、68歳で崩御された際の陵墓の地と伝わる。 神社名は班子女王が多くの皇子皇女を生んだ事に由来する。 仁和寺の守護神であるとともに近隣旧6ヶ村の氏神。 江戸時代徳川三代将軍家光公により創建された現在の本殿は、一間社春日造、屋根は珍しい木賊(とくさ)葺で、拝殿・鳥居・棟札及び石燈籠弐基とともに国の重要文化財に指定される。 本殿の左には丹波国から都の宮中に氷を運ぶ道中に息絶えた役夫の霊を慰める「夫荒社」と年々大きくなっていると言い伝えられる「さざれ石」がある。 他に、拝殿正面に掲げられていた鳴滝砥石の額は一見の価値あり。

嵐山・嵯峨野・太秦・桂

猿田彦神社(山ノ内庚申)

斎明神社

天鏡院

大酒神社

高山寺 (賽の河原)

妙祐久遠寺

斎宮神社

印空寺

その昔、俳人松尾芭蕉が「名月や 池をめぐりて 夜もすがら」と詠んだといわれる広沢池の東200m、「一条山越通」交差点より西へ2軒目にあります。 元禄元年(1688)に印空上人が時の仁和寺門跡覚隆法親王より土地を賜り開山し、明治維新後の荒廃の時期を経て、平成3年(1991)に本堂、山門、庫裡の全てを一新、北山杉、桜、梅、幣辛夷(しでこぶし)、紅葉などが植えられ、作家の冨永航平氏が「二河白道」と名付けられた石庭を取り囲んでいます。 また、「葉書」の語源とされる樹齢300年、高さ15mの多羅葉(たらよう)の樹は京都市保存樹に指定されています。 当寺は印空上人(1692)が美濃国(岐阜県)立政寺から入洛し、時の仁和寺御門跡覚隆法親王猊下より広沢池近くの広大な寺領を賜り、元禄元年(1688)に建立したのが始まりとされます。その後、 中興了海上人(1663~1719)が住持し、寺勢は盛んになりました。 了海上人は土地の人に親しまれ、 ねんねせん子は了海坊にかます 了海坊がこわけりゃ、ちゃとねやれ という子守歌が伝えられています。 明治維新後は次第に荒廃の途を辿りましたが、昭和45年(1970)前住園空瑞元が晋山して寺の復興に努め、浄土宗開宗八百年記念の年、昭和49年(1974)に鐘楼を建立し、平成3年(1991)には檀信徒の協力を得て本堂、山門、庫裡を一新するとともに、境内も二河白道の石庭、北山老杉、梅、辛夷、桜、紅葉などを配し、歴史風土特別保存地区に相応しい山容が整いました。 本尊は阿弥陀知来。この像は地名より「山越の阿弥陀」と称されています。脇仏の観音・勢至の両菩薩像は昭和の人間国宝松久朋琳師の作品です。 本堂西側の仏聞には大黒天を杷っています。この像は明治4年(1871)東京遷都の際、宮中に祀られていたものがその大きさと重さの為に、京都に残されたもので、縁あって一世紀を経て当寺へ安んじられました。 本堂東側の仏間には西国三十三か所各霊場の本尊を安置し、その前には三体の仏像を祀っています。 向かって右側の宝珠観音菩薩立像も松久朋琳師の作で、了海上人遺愛の五色椿を用材としています。左隣の文殊菩薩像は松久宗琳師の作で、一部サルスベリの木を用いた珍しいものです。 左端の弥鞠菩薩立像は、今宿鼎山師の作で桧材が用いられています。