善願寺の地蔵は、腹帯地蔵と呼ばれ、安産祈願で人々の信仰が厚い。

伏見

眞宗院

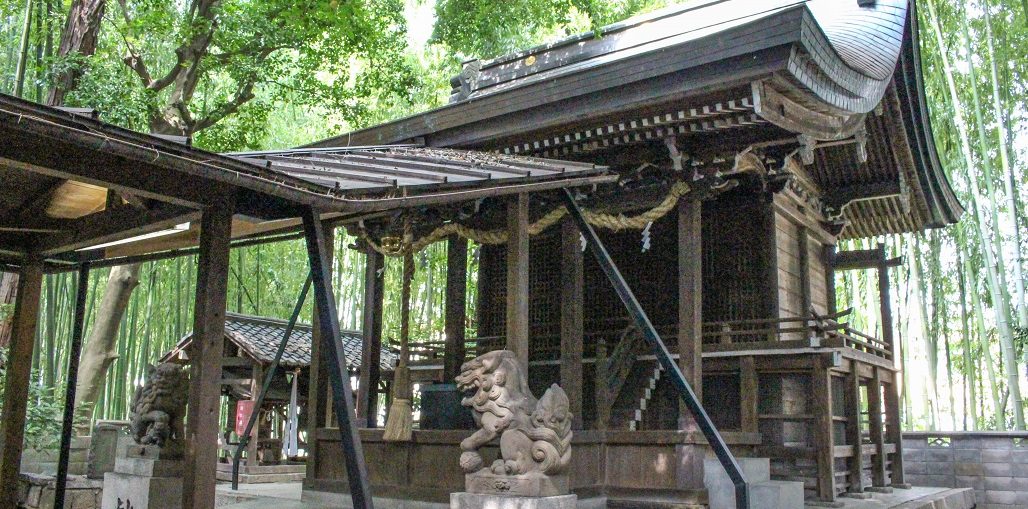

瑞光寺

深草山(じんそうざん)と号する日蓮宗の寺である。 この地は、もと極楽寺薬師堂の旧跡で、応仁の乱により荒廃していたが、明暦元年(1655)、元政上人が日蓮宗の寺とし、瑞光寺と名付けたといわれている。 上人は、京都に生まれ、俗名石井吉兵衛と称し、彦根藩に仕えた武士であったが、後に出家してここに草庵を建て、父母を引き取って孝養に努め、学者、文人、又は孝子として知られるようになった。寛文7年(1667)、母親の死の直後に46才で没した。上人の墓は、境内の西隅にあり、遺命によって竹を三本立てただけの簡素なものである。 本堂寂音堂(じゃくおんどう)は、丸みを帯びた萱葺屋根の建物で、寛文元年(1661)に建立されたものである。 堂内に安置する本尊釈迦如来座像は、中正院日護の作で、胎内に法華経一巻及び五臓六腑を形作ったものが納められている。 毎年3月18日には「元政忌」が行われ、上人の遺品等が公開される。

完宗院

嘉祥寺(深草聖天)

嘉祥4年(851)2月、文徳天皇は先帝、仁明天皇の菩提を弔うために、その陵の傍らに清涼殿の建物を移して寺とし、年号をとって嘉祥寺とした。開山は真雅。元慶2年(878)には定額寺となって官寺の扱いを得、寺域も広大な大寺であったが、平安時代の後期には衰微して仁和寺別院となり、更に室町時代の応仁、文明の大乱により焼亡した。 しかし、寛文年間(1661~1673)に、かつて深草十二帝陵の管理に当たっていた安楽行院を空心律師が再興し、その際、同院境内に聖天尊を祀って嘉祥寺も再興され、更に元禄12年(1699)、勅許を得て本堂が上棟された。 ただし、再興された嘉祥寺は位置も旧寺域とは離れているため、その名を継ぐだけとなっている。なお、堂内には十一面観音や不動明王像が安置されている。 俗に深草聖天と呼ばれ、開運招福祈願の信仰がある。