雲林院は、平安時代の紫野の史跡である。この付近一帯は広大な荒野で、狩猟も行われていた。淳和天皇(在位823~833)は、ここに広大な離宮紫野院を造られ、度々行幸された。桜や紅葉の名所として知られ、文人を交えての歌舞の宴も行われた。後に、仁明天皇皇子常康親王(じょうこうしんのう)に伝えられる。 貞観11年(869)に僧正遍昭(そうじょうへんじょう)を招き雲林院と呼ばれ、官寺となった。寺としての雲林院は菩提講が名高い。歴史物語「大鏡」は、この菩提講で落ち合った老人の昔物語という趣向で展開する。 「源氏物語」「伊勢物語」にも雲林院の名は現れ、「古今集」以下歌枕としても有名で、謡曲「雲林院」はそうした昔をしのんで作られている。 鎌倉時代には、雲林院の敷地に大徳寺が建立された。現在の観音堂は宝永4年(1707)に再建され、十一面千手観世音菩薩像、大徳寺開山大燈国師像を安置している。 これやきく 雲の林の寺ならん 花を尋ねるこころやすめん 西行

今出川・北大路・北野

聚光院

臨済宗大徳寺派に属する。 永禄9年(1566)三好義嗣が父長慶の菩提をとむらうため、大徳寺百七世笑嶺宗きん(しょうれいそうきん)を請じて建立した寺で、聚光院の名は長慶の法名に由来する。笑嶺和尚に参禅した千利休が檀家となって多くの資財をよせ、以来当寺は茶道三千家の菩提所となっている。 境内には利休の墓を中心に三千家歴代の墓所があり、毎月28日茶の供養が行われる。方丈は狩野永徳筆花鳥図十六面をはじめ、狩野松栄、雲谷等益ら桃山時代の代表的障壁画四十二面で飾られ、いずれも国宝・重要文化財に指定されている。方丈南の枯山水庭園は、利休の作庭と伝えられ、桃山時代の遺風をよくとどめている。方丈につづく茶席閑隠席(かんいんせき)(重要文化財)は、利休好みの三畳台目の茶席で、利休ゆかりの伝説も多く有名である。ほかに茶席枡床席(ますとこぜき)(重要文化財)もあり、また三好長慶ゆかりのものとしては、笑嶺の賛がある画像(重要文化財)、墓石などがある。

観音寺

慈眼山と号し、浄土宗に属する。慶長12年(1607)、梅林和尚が一条室町に創建した。その後、天明の京都大火に遭って、建物をはじめ記録を焼失してしまったので、正確な寺史は困難となっている。 伝えによれば、山門は旧桃山城の牢獄の門を移建したものといわれ、罪人を釈放するに当たってこの門前で百回たたいたと伝えられ、「百たたきの門」と呼ばれていた。また、門の扉は楠の一枚板でできており、「出水の七不思議」の一つに数えられている。境内の観音堂の本尊は運慶の弟子安阿弥の造顕といわれ、堀川一条にあって1390年に疫癘(えきれい)の時死屍を捨てるものが多く、山名重氏は鎮疫を祈念し、霊験により死屍を蘇生させた。 延喜18年(918)に没した三善清行の葬送の時、その子浄蔵が佛神に祈って蘇生させたという、返り橋の名は戻り橋と呼ばれ、観音堂の信仰を集めて千人堂と称せられるようになった。慶長の頃に現地に移され、洛陽観音ニ十七番に数えられている。境内の「よなき地蔵」も著名である。

大将軍神社

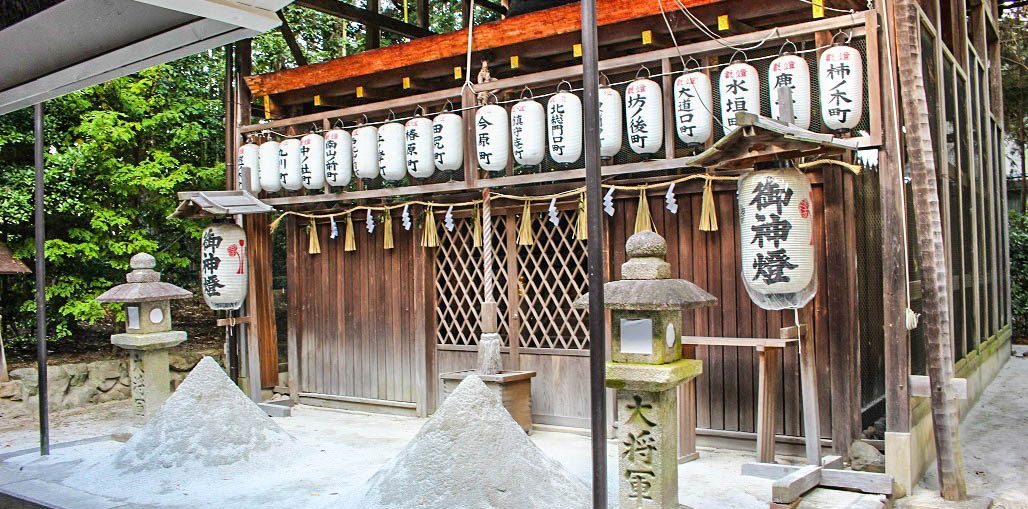

大将軍神社(たいしょうぐんじんじゃ)は、京都市北区にある神社である。 西賀茂地域(今原、鎮守庵、総門、田尻)の産土神(氏神)で、本殿に主祭神・磐長姫命(いわながひめのみこと)とその家族神四柱を祀る。 京都市内には複数の大将軍神社が存在することから、それらを区別するため、当社を西賀茂大将軍神社(にしがもたいしょうぐんじんじゃ)と呼称することもある。 神社案内板の由緒書きによると、創建は609年(推古17年)とされる。桓武天皇の平安京造営に際し、王城鎮護のため京都の四方に「大将軍神社」を祀り、当社を北方の守護神としたと伝えられる。 また、創建当初からこの地域には瓦窯が設けられ、平安時代には官衙(かんが、古代の役所)の瓦を焼いていたとされる。近くにある神光院が慶円に創建される前には、京都御所に奉納する瓦職人の宿に用いられており、「瓦屋寺」と呼ばれていた。当社はその鎮守の社でもあった。 ただし「瓦屋寺」は江戸時代初めまで西賀茂大将軍神社の南側にあった正受寺をさすという説もある。正受寺は正伝寺と密接な関係を持つ寺で、正伝寺の古文書(弘化年間の寺の日記)によれば、江戸時代には正受寺というよりも正伝寺が大将軍神社と関わりを持っていた。それと同時に上賀茂神社とも関係があることは言うまでもない。 古くは「須美社」「角社」(すみやしろ)とも呼ばれ、方違え(かたたがえ、かたちがえ)、疫除けの神として信仰を集めている。 なお「角社」は大将軍神社とは別の神社であったという説や伝承もある。 本殿は、1591年(天正19年)に造営された賀茂別雷神社(上賀茂神社)の摂社・片岡社旧本殿を、1628年(寛永5年)から1636年(寛永13年)の間に移築したものである。一間社流造(いっけんしゃながれづくり)で、賀茂社最古の建物とされている。同じく片岡神社の刻銘のある鉄燈籠(とうろう)とともに、1985年(昭和60年)に京都市指定有形文化財に登録されている。 また、境内に鎮座する建築物と、それを取り囲む樹木とが一体となって、鎮守の森としての境内景観を留めており、京都市によって当社境内全域も「大将軍神社文化財環境保全地区」に決定されている。

厳島神社

惟喬神社

惟喬神社(これたかじんじゃ)は、京都府京都市にある神社である。平安初期の皇族・惟喬親王を祭神とする。例祭は5月、秋祭は11月[通称]火焚祭。 幼少から聡明であった惟喬親王は、父の愛情も深く次の皇位を継ぐはずであったが、その当時の右大臣藤原良房の娘と文徳天皇の間に第四皇子・惟仁親王が生まれると、良房らの圧力により皇位を奪われ、都を後にした。伝承によると、惟喬親王は貞観九年(八六七)、現在の桟敷ヶ岳辺りに隠棲していたが、翌年雲ケ畑に迎えられ、現在の雲ケ畑出張所付近に造営された高雲宮に移り住み、そこで出家した。現在の高雲宮はこの宮に由来するものといわれている。 この神社は、臣下や村人たちが親王の徳を永遠に奉祀するために創建したという。京都や滋賀の山間部では、惟喬親王に対する信仰が強かったことの現れである。「拾遺都名所図絵」によると、親王が寵愛していた雌鳥がこの地で病死したため、ここに祠を建てたといい、この縁から「雌社」又は「雌鳥社」とも呼ばれている。

志明院

当山は650年(白雉元年)役の行者が草創。 829年(天長6年)弘法大師が、淳和天皇の叡願により再興、本尊不動明王は淳和天皇の勅願に依り弘法大師の直作と伝えられ、根本中院本尊眼力不動明王は宇多天皇の勅願により菅原道真公一刀三礼の彫刻で以来皇室勅願所として崇敬深く、秘仏として即位に際し勅使を迎え開扉され、宝祚延長、万民安穩の祈願を籠めた。 日本最古不動明王顕現の神秘霊峯である。 皇室の崇敬の一因には鴨川の水源地である洞窟の湧水を敬い、水神を祀り、清浄な鴨川の用水を祈願したと伝わる。水の伝説として有名な歌舞伎十八番「鳴神」がある。 1831年(天保2年)失火により山門を除く殆んどが焼失の悲運にあったが本尊不動明王は災厄を免れた。 その後、熱心な信者により復興された。 市の天然記念物に指定されている境内のしゃくなげ林は4月下旬から5月上旬が見頃。 司馬遼太郎が好んだ山寺で、アニメ「もののけ姫」のタイトルもこの森から生まれたといわれている。

安楽寺天満宮

閑臥庵

黄檗宗。後水尾法皇が御信仰篤く、もと梶井常修院の宮の院邸を献上されたものである。 初代隠元禅師から六代目の黄檗山萬福寺管長千呆禅師を招いて1671年に開山した。 法皇より「閑臥庵」の勅号を賜り御所の勅願所とされた。 十干十二支九星を司る総守護神で、安倍晴明が開眼した北辰鎮宅霊符神が祀られている。 後水尾法皇ゆかりの品々や伊藤若冲の十二支版木、開山三百三十周年記念時に制作した砂曼荼羅など公開されている。 ◆由緒 山号を瑞芝山(ずいしざん)という黄檗宗(おうばくしゅう)の寺である。 後水尾上皇が鎮宅霊符神(ちんたくれいふじん)を貴船の奥の院より勧請せられ、隠元禅師(いんげんぜんし)の弟子である千呆和尚(せんがいおしょう)がこれを祀り、王城鎮護の祈祷道場として上皇みずから宸筆(しんぴつ)の額を寄せられた。これが当寺の起りといわれる。 この神は衆星守護をつかさどる神とされ、安倍晴明(あべのせいめい)の開眼と伝えられる。 また、上皇は庭前に桜を植えられたが、その後、咲きにおう花をご覧になって 霞みゆく松は夜ふかき山端(やまばた)の あけぼのいそぐ花の色かな と詠まれたので、それより桜は「あけぼの桜」と名付けられ、寺名も曙寺と呼ぶようになったという。 この桜は惜しくも大正14年(1925)に枯れはてて、現在の桜は近年の植え替えである。

法音寺

菩提樹山と号し、もと天台宗で現在は浄土宗西山派に属する。慈覚大師の創建と伝えられ、平安時代諸書にこの寺の名があらわれている。 しかし、応仁の乱の兵火にあって一たん焼失し、その後復興した。花山院天皇の勅願所となり、また西国三十三ヶ所霊場復興所の本山である。 本寺は左大文字の発祥地旧大北山村の菩提寺でもある。 毎年8月16日朝、本寺にて施設餓思会が行なわれ、その時使われた火が、左大文字の親火となって点火される。 大文字送火の起源や、その意味については諸説があって一定でないが、江戸時代のはじめより記録にあらわれ、お盆の精霊の送り火として毎年点火されてきた。 左大文字は、本寺を中心とした旧大北山村の人々によってうけつがれてきたのである。 うらよりも むらにいでぬるみちなれば これぞほとけの みちになるらん