善入(ぜんにゅう)山と号する臨済宗の寺である。 当寺は、平安時代に白河天皇により創建され、当初、善入寺と称した。 南北朝時代に夢窓疎石の高弟、黙庵(もくあん)が入寺し、室町幕府二代将軍足利義詮(よしあきら)の保護を得て、伽藍が復興された。 更に、義詮の没後、その院号宝筐院に因んで現在の寺名に改められた。 以後、足利氏歴代の崇敬を得て栄えたが、室町幕府の衰亡と共に寺も衰微していった。 現在の堂宇は、明治時代以降に再興されたもので、本堂には、十一面千手観世音菩薩を安置している。 境内には、貞和四年(正平三年、1348)、四条畷の合戦で戦死した楠木正行(まさつら)(正成の子)の首塚と伝えられる五輪石塔及び義詮の墓と伝えられる三層石塔がある。 ◆由緒 平安時代に白河天皇(1053~1129)により建てられ、善入寺となづけられた。 南北朝時代になり夢窓国師の高弟の黙庵周諭禅師が入寺し、衰退していた寺を復興して中興開山となり、この善入寺にあって門弟の教化を盛んにし、これ以後は臨済宗の寺となった。 室町幕府の二代将軍足利義詮は、黙庵に帰依し、師のために善入寺の伽藍整備に力をいれた。 東から西へ総門・山門・仏殿が一列に建ち、山門・仏殿間の通路を挟んで北に庫裏、南に禅堂が建ち、仏殿の北に方丈、南に寮舎が建っていた。 寺の位置は『応永均命図』(室町時代前期の嵯峨地域寺院配置図)によると現在地と変わらない。 貞治六年(1367)、義詮が没する(38歳)と、善入寺はその菩提寺となり、八代将軍義政の代になって義詮の院号の宝筐院に因み寺名は宝筐院と改められた。備中・周防などに寺領があり、足利幕府歴代の保護もあって寺も隆盛であったが、応仁の乱以後は経済的に困窮した寺は次第に衰微した。 江戸時代には天竜寺末寺の小院で、伽藍も客殿と庫裏の二棟のみとなり、幕末には廃寺となったが、五十数年をへて復興された。 ◆小楠公首塚由来 正平三年・貞和四年(1348)正月、河内の国の南朝の武将楠木正行は四条畷の合戦で高師直の率いる北朝の大軍と戦い討ち死にし(23歳)、黙庵はその首級を生前の交誼により善入寺に葬った。後にこの話を黙庵から聞いた義詮は、正行の人柄を褒めたたえ、自分もその傍らに葬るように頼んだという。 明治24年(1891)、京都府知事北垣国道は小楠公(楠木正行)遺跡が人知れず埋もれているのを惜しみ、これを世に知らせるため、首塚の由来を記した石碑『欽忠碑」を建てた。 ◆伽藍復興 楠木正行ゆかりの遺跡を護るため、正行の菩提を弔う寺として宝筐院の再興が行われた。新築や古建築の移築によって伽藍を整え、屋根に楠木の家紋・菊水を彫った軒瓦をもちい小楠公ゆかりの寺であることをしめした。 大正6年に完工し、古仏の木造十一面千手観世音菩薩立像を本尊に迎え、宝筐院の復興がなった。 現在は臨済宗の単立寺院。 ◆楠木正行・足利義詮墓所 石の柵に囲まれて二基の石塔が立つ。五輸塔は楠木正行の首塚(首だけを葬ったから)、三層石塔は足利義詮の墓とつたえる。当院再興の時に残されていた石塔はこの二基のみであり、その他の墓は不明。墓前の石灯籠の書は富岡鉄斎の揮毫。「精忠」は最も優れた忠。「辞徳」は一片の徳、即ち敵将を褒めたたえその傍らに自分の骨を埋めさせたのは徳のある行いだが、義詮の徳全体からみれば小片にすぎない、という意味で義詮の徳の大きさを褒めた言葉。 ◆庭園 書院から本堂の周辺は白砂・青苔と多くの楓や四季折々の花木からなる回遊式の庭園が広がり、晩秋初冬にはみごとな紅葉をみせる。

京都市

梅宮大社

祭神は酒解神(さかどけのかみ)、大若子神(おおわくこのかみ)、小若子神(こわくこのかみ)、酒解子神(さかどけみこのかみ)の四座、式内神で二十二社に列し、もと官幣中社であった。 橘諸兄(もろえ)の母縣犬養三千代(あがたのいぬがいのみちよ)の創建といわれ、古くは橘氏の氏神であった。 酒解神(大山祇神)(おおやまつのかみ)の御子酒解子神(木花咲耶姫命)(このはなさくやひめのみこと)は大若子神(瓊瓊杵尊)(ににぎのみこと)と一夜の契りでやがて小若子神(彦火火出見尊)(ひこほほでみのみこと)をお生みになった。 そこで姫は歓喜して狭名田(さなだ)の稲をとって天甜酒(あめのうまざけ)を造り、これを飲まれたという神話から当社は安産と造酒の神として古くから有名である。 現在本殿、拝殿、幣殿、廻廊、中門などがあるが、これらは元禄13年(1700)の再建になるものである。境内には大堰川の水がひかれ、池辺にはかきつばたや花菖蒲が多くあり、西方の梅林も美しい。 また、境内の砂は安産の民間信仰があり「またげ石」は、これを跨げば子供が授かると伝えられる。

大原野神社

勝持寺(花の寺)

小塩山(おしおざん)と号する天台宗の寺で、通称、花の寺と呼ばれている。 寺伝によれば、白鳳8年(680)に役小角(えんのおづね)が、天武天皇の勅により創建し、その後の延暦10年(791)に伝教大師が、桓武天皇の勅により再建したと伝えられている。 当初、大原寺(たいげんじ)と呼ばれていたが、仁寿年間(851~54)に、仏陀上人が文徳天皇の帰依を得て伽藍を建立し、寺号を大原院勝持寺と改めたといわれている。 瑠璃光殿には、本尊の薬師如来坐像や如意輪観世音菩薩半跏像のほか、弘安8年(1285)に、慶秀等が造立したとの銘がある金剛力士立像2体等、貴重な文化財を蔵している。 境内には、多くの桜が植えられ、満開時には、寺が花の中に埋もれているかのように見える。 また、鐘楼の南にある八重桜は、「西行桜」と呼ばれ、世を捨て当寺に入った西行法師が自ら植えた桜の第3世と伝える。

御髪神社

法金剛院

五位山(ごいさん)と号する律宗の寺である。 この地は、平安時代の初め、右大臣清原夏野(きよはらのなつの)が山荘を営んだところで、夏野の没後、寺に改めて双丘寺(ならびがおかでら)と称したのが当寺の起りである。 その後、寺は次第に荒廃したが、大治5年(1130)鳥羽上皇の中宮待賢門院(たいけんもんいん)が再興し、寺名を法金剛院と改めた。 本堂は、元和4年(1618)に再建されたもので、堂内には、本尊の阿弥陀如来坐像、十一面観音坐像、僧形(そうぎょう)文殊坐像(いずれも重要文化財)などを安置している。 また、寺宝としては、蓮華式香炉(重要文化財)などの工芸品、書画などを多数蔵している。 庭園(特別名勝)は、昭和45年(1970)に発掘復原されたもので、池の北の「青女(せいじょ)の滝」など、平安時代の風情を今に伝えている。 また、背後の山は、山頂からの眺めがすばらしいので、仁明天皇が山に従五位下の位を授けたことから五位山と呼ばれている。

化野念仏寺

華西山東漸院(かさいざんとうぜんいん)と号する浄土宗の寺である。 化野は古来より鳥辺野(とりべの)、蓮台野(れんだいの)とともに葬地として知られ、和歌では「化野の露」として人生の無常をあらわす枕詞(まくらことば)に使われている。 寺伝によれば当寺は空海が弘仁年間(810~824)に、小倉山寄りを金剛界、曼荼羅(まんだら)山寄りを胎蔵界と見立てて、千体の石仏を埋め、中間を流れる川(曼荼羅川)の河原に五智如来の石仏を立て、一宇を建立し、五智如来寺と称したのが始まりといわれている。 当初は真言宗であったが鎌倉時代の初期に法然の常念仏道場となり浄土宗に改められ、名も念仏寺と呼ばれるようになった。 正徳2年(1712)に黒田如水の外孫の寂道(じゃくどう)が再建したといわれている本堂には、本尊の阿弥陀如来坐像を安置し、境内には西院(さい)の河原を現出した多数の石塔石仏が立ち並んでいる。 なお、毎年8月23、24日の両日には、これらの石塔石仏に灯を供える千灯供養が行われ、多くの参詣者で賑わう。 ◆由緒 寺伝によれば、化野の地にお寺が建立されたのは、約千百年前、弘法大師が、五智山如来寺を開創され、野ざらしとなっていた遺骸を埋葬したと伝えられる。その後、法然上人の常念仏道場となり、現在、華西山東漸寺念仏寺と称し浄土宗に属する。本尊阿弥陀仏座像は湛慶の作、参道の釈迦・彌陀二尊の石仏と共に鎌倉彫刻の秀作とされている。現在の本堂は・庫裡は、正徳2年(1712)11月、岡山より来た寂道和尚によって中興されたものである。 境内にまつる八千体を数える石仏・石塔は往古あだし野一帯に葬られた人々のお墓である。何百年という歳月を経て無縁仏と化し、あだし野の山野に散乱埋没していた石仏を明治中期、地元の人々の協力を得て集め、釈尊宝塔説法を聴く人々になぞらえ配列安祀している。この無縁仏の霊にローソクをお供えする千灯供養は、地蔵盆の夕刻よりおこなわれ、光と闇と石仏が織りなす光景は浄土具現の感があり、多くの参詣がある。 石仏や石塔が、肩をよせ合う姿は空也上人の地蔵和讃に これはこの世の事ならず死出の山路のすそのなるさいの河原の物語・・・ もどり児が河原の石をとりあつめもれにて廻向の塔をつむ 一重つんでは父の為二重つんでは母の為・・・ とあるように、嬰児が一つ二つと石を積み上げた河原の有様を想わせる事から西院の河原という。 あだし野は化野と記す。「あだし」とは、はかない、むなしいとの意で、又「化」の字は「生」が化して「死」となり、この世に再び生まれ化る事や、極楽浄土に往生する願いなどを意図している。この地は古来より葬送の地で、初めは風葬であったが、後世土葬となり人々が石仏を奉り、永遠の別離を悲しんだ所である。 兼好法師の徒然草に あだし野の露消ゆる時なく鳥部山の烟立ちさらでのみ住果つる習ならば如何に物の哀もなからん世は定めなきこそいみじけれ としるされ、 式子内親王は、 暮るる間も 待つべき世かはあだし野の 松風の露に嵐たつなり と歌い、 西行法師も 誰とても 留るべきかはあだし野の 草の葉毎にすがる白露 と人の命のはかなさを詠んでいる。 竹林と多聞塀を背景に茅屋根の小さなお堂は、この世の光はもとより母親の顔すら見ることもなく露と消えた「みず子」の霊を供養するみず子地蔵尊で、毎月お地蔵様の縁日には、本堂にみず子地蔵尊画像をおまつりする。 [千灯供養] 毎年八月二十三日、二十四日の地蔵盆の夕刻、境内にまつられた多くの無縁仏にろうそくをお供えする行事です。平安から鎌倉時代にかけ、繰り返された戦乱や疫病で、人の命ははかなく、この地は東の鳥部野、北の蓮台野と共に、西の化野(あだしの)として風葬の地であったと云われています。 人々によって、死者の供養の為に少しずつ石仏がまつられましたが、時代の変化に伴い地中に埋もれていったとされています。 一帯に埋没、散乱した石仏は明治時代中頃に境内に集められ、現在の姿にまつられました。以後、信者の方々や地元の人々の協力により、供養として蝋燭が供えられたことが千灯供養の始まりといわれています。 これら多くの石仏は、今でこそ無縁仏となっていますが、時代を遡っていけば、私達のご先祖様もいらっしゃるかもしれません。そういう意味では決して私達とは無縁ではないのです。先に述べた化野の歴史的背景において、長い時代を経て再びおまつりされた石仏に、きっと何かのご縁があるものと思ってろうそくをお供えください。

広隆寺

603年(推古天皇11年)秦河勝が聖徳太子から賜った仏像を本尊として建立した京都最古の寺。 その本尊が国宝指定第1号の弥勒菩薩像。 桂宮院(国宝)は法隆寺の夢殿に似た単層八角円堂。 10月の‘牛祭’は京都三大奇祭の一つ。真言宗。 建立:603年(飛鳥時代) ◆由緒 広隆寺は、推古天皇十一年(603)に建立された山城最古の寺院であり、四天王寺、法隆寺等と共に聖徳太子建立の日本七大寺の一つである。 この寺の名称は、古くは蜂岡寺と云い、また秦寺、秦公寺、葛野寺、太秦寺などと云われたが、今日では一般に広隆寺と呼ばれている。 広隆寺の成立に就いて、日本書紀に次のように載っている。 十一年十一月已亥朔。皇太子謂諸大夫曰。我有尊仏像。誰得是像以恭拝。時秦造河勝進曰。臣拝之。便受仏像。因以造蜂岡寺。 以上のように秦河勝が聖徳太子から仏像を賜わり、それを御本尊として建立した事がわかり、この御本尊が現存する弥勒菩薩であることも広隆寺資財交替実録帳を見ると明らかである。 さて、秦氏族が大勢で日本に帰化したのは書紀によると、第十五代応神天皇の十六年で、養蚕機織の業が主であったが、その外に大陸や半島の先進文明を我が国に輸入することにも努め農耕、醸酒等、当時の地方産業発達に貢献していた。 我が国に大陸文明を移し産業と文化の発達の源流、経済の中心ともなった太秦の、この広隆寺こそは、仏教を興隆して文化の向上を図り、民衆の和合を熱願された聖徳太子の理想の実現に尽力した秦氏の功業を伝える最も重要な遺蹟であり、信仰と芸術の美しい調和と民族の貴い融和協調とを如実に語る日本文化の一大宝庫である。 広隆寺は、弘仁九年(818)に火災に遭ったが、秦氏出身の道昌僧都によって再興、更に久安六年(1150)にも炎上し、永万元年に復興された。このように、度々の災禍にも拘わらず、多くの仏像がよく保存された事を思うと、これらの仏像がいかに強い信仰の対象となっていたかがうかがわれる。 ◆講堂(重要文化財) 永万元年(1165)に再建された京洛最古の建物で、俗に赤堂と呼ばれている。中央に本尊阿弥陀如来坐像(国宝)を、向って右に地蔵菩薩坐像、左に虚空蔵菩薩坐像を安置してある。 ◆太秦殿 太秦明神、漢織女(あやはとりめ)、呉秦女(くれはとりめ)を祀る。 ◆上宮王院太子殿(本堂) 享保十五年(1730)に建立された桧皮葺入母屋造のこの堂は、本尊に聖徳太子像を安置している。この太子像には、太子の偉徳功業を景仰せられる歴代天皇が、即位大礼に御着用の黄櫨染桐竹鳳麟御袍御束帯を贈進される御例になっており、毎年十一月二十二日に開扉される。 ◆桂宮院本堂(国宝)別名 八角円堂(四・五・十・十一月の日曜・祝日のみ公開) 聖徳太子が楓野別宮を起こされたところと伝えられ現在は広隆寺の奥の院と称される。現在の建物は建長三年(1251)に中観上人澄禅により再建された。 ◆新霊宝殿 飛鳥時代の弥勒菩薩半跏思惟像(国宝)をはじめ、天平・弘仁・貞観・藤原・鎌倉と各時代の仏像を祀る。 ◆地蔵堂 平安時代に我国繁栄の為に弘法大師が諸人安産、子孫繁栄の御誓願に基き御製作になった腹帯地蔵尊である。 ◆薬師堂 阿弥陀三尊立像、薬師如来立像、不動明王 道昌僧都 弘法大師 理源大師を祀る。 ◆弥勒菩薩半跏思惟像(国宝) 我が国で最も古く最も美しいこの弥勒像は、永遠の微笑で人々を苦しみから救ってくださる仏さまです。細い眼、はっきりした眉、それにつゞく通った鼻すじによって、まことにすっきりと整えられていて、唇の両端にやや力をこめているために多少微笑を含んでいるように感ずる。両手の表現は変化があり優雅な趣に溢れ、特に右腕の力ーブの線が美しく、そして、両足を被う裳が台座に垂れかゝる部分は皺を顕著に表わし、又、衣端に変化を与えている点は上方の簡素な表現と対照的で非常に美しいのである。 用材は赤松であり、製作は飛烏時代であるが、この時代の彫刻でこれ程人間的なものはないと同時に、人間の純化がこれ程神的なものに近附いていることも他に類をみない。

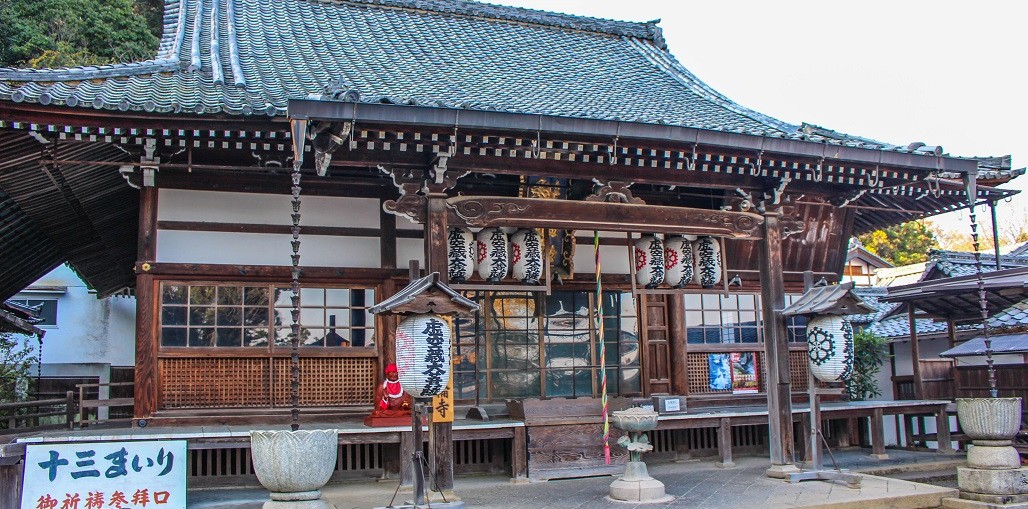

法輪寺(嵯峨の虚空蔵さん)

和銅6年(713)行基(ぎょうぎ)菩薩の開基と伝え、古義真言宗(こぎしんごんしゅう)に属する。 もと葛井(くずい)寺と称したが、弘法大師の高弟の道昌僧正が貞観10年(868)堂塔をおこして法輪寺と改め、弘法大師の修行の遺跡として有名な境内の葛井(かどのい)に姿を現した虚空蔵菩薩を自ら彫って本尊としたと伝える。 奥州柳井津、伊勢朝熊(あさま)とともに日本三大虚空蔵といわれ、智福技芸の守護仏として信仰されている。 天慶年間(938~947)に空也上人が参籠し、勧進によって堂塔を修造した。 本尊は幼年期から成長期に移ろうとする人生の転換期を守護されるというので、毎年4月13日に13才になる男女が参詣する。 これを十三詣りという。 本堂は元治元年(1864)の兵火にかかって焼失したのを明治になって再建したもので、堂内には本尊の傍らに持国(じこく)天、多聞天立像二体(重要文化財)を安置する。

車折神社

平安時代末期の学者で、明経(みょうぎょう)博士の清原頼業(きよはらよりなり)公(1122~89)を祀る。 社伝によれば、後嵯峨天皇が、牛車に乗ってこの社前を通ろうとした時、突然牛が動かなくなり、車の轅(ながえ)が折れたことから、車折神社と呼ばれるようになったといわれている。 昔から学問の向上、商売繁昌、売掛金回収に御利益があるといわれ、社務所で授与された小石に祈願を込め、家に持ち帰り、願いが成就したらお礼の石を一個添えて神前に返納するという慣しがある。 境内には、芸能道の祖神といわれる天宇受売命(あまのうずめのみこと)を祀った芸能神社や、当社の宮司でもあった富岡鉄斎の筆塚などがある。 毎年5月の第3日曜日に行われる三船祭は、新緑の嵐山大堰川に、御座船、龍頭船、鷁首(げきす)船をはじめ、扇流し船などの多くの芸能奉納の供奉の船を浮かべて、平安時代の優雅な風情を再現するものである。 ◆由緒 ご祭神・清原頼業公は平安時代後期の儒学者で、天武天皇の皇子である舎人親王の御子孫にあたり、一族の中には三十六歌仙の一人である清原元輔、その娘、清少納言らの名も見られます。 頼業公は大外記の職を24年間も任め、和漢の学識と実務の手腕は当代無比といわれ、晩年には九条兼実から政治の諮問にあずかり、兼実から「その才、神というべく尊ぶべし」と称えられた程です。 頼業公は平安時代末期の1189年(文治5年)に逝去され、清原家の領地であった現在の社地に葬られ、そこに車折神社の前身となる廟が設けられました。やがて頼業公の法名「宝寿院殿」に因み、神社に隣接して「宝寿院」という寺が営まれます。この寺は室町時代に至り、足利尊氏によって嵐山に天龍寺が創建されると、その末寺となり、神仏習合で神社と寺が一体となり、明治時代に至ります。 また、頼業公は生前、殊に桜を愛でられたのでその廟には多くの桜が植えられ、建立当初より「桜の宮」と呼ばれていましたが、後嵯峨天皇が嵐山の大堰川に御遊幸の砌、この社前において牛車の轅(ながえ)が折れたので、「車折大明神」の御神号を賜り、「正一位」を贈られます。これ以後、当社を「車折神社」と称することになりました。 ◆ご神徳 ご利益 ご祭神・清原頼業公のご学徳により学業成就や試験合格はもとより、特に、「約束を違えないこと」をお守り下さる霊験あらたかな神様として全国的に強い信仰があります。 例えば、商売をなさっている方においては、様々な約束事や契約が守られることにより、集金が滞りなく進み、経営が都合よく運ぶ御加護(商売繁昌)が頂けます。 同様に一般のご家庭においても、家計のやり繰りが都合よく運び、生活が豊かになり、お金に不自由しない御加護(金運向上)が頂けます。 更に恋愛や結婚においても、様々な約束事や誓いが守られ、順調に成就・進行する御加護(良縁成就)が頂け、ご社頭には遠近からお参りする人々が絶えません。 また境内は桜と紅葉の名所として知られ、特に桜は様々な種類が2月下旬から4月下旬までご覧になれます。 ◆祈念神石(きねんしんせき) 願い事のある方は、はじめに社務所にて祈念神石を授かり、ご神前において願い事を心中にて強く念じた後、持ち帰り、願い事が成就した折には自宅や海・川・山などで石を一個拾って洗い清め、その石に「お礼」の言葉や祈願内容を書き記し、授かった祈念神石と共にご神前に返納するならわしとなっています。