平安初期、淳和天皇が淳和院に奈良春日大社よりご分霊を迎えておまつりされたことが起こり。 神前の霊石で皇女の疱瘡が治り、病気平癒の神として崇められたという。江戸期にも歴代天皇が健康祈願をされた。 また境内の摂社、還来(もどろき)神社は旅行安全の神として有名。 10月第2土、日曜に「春日祭」。 無病息災、五穀豊穣を感謝する祭で、日曜日には重さ2トンのみこし2基が出御。みこしを中心に剣鉾5基とともに総勢1000名が区内を巡行。 創建:833(天長10)年2月28日 平安時代 ◆ご祭神 第一殿 建御賀豆智命(たけみかつちのみこと) 第二殿 伊波比主命(いはぬしのみこと) 第三殿 天児屋根命(あめのこやねのみこと) 第四殿 比売神(ひめがみ) ◆勧請 平安時代の初期、天長十年(西暦833年)二月二十八日 淳和天皇が仁明天皇に皇位を譲られ、淳和院(西院)にお移りになりました。この時、勅命により奈良の春日大社よりご分霊をお迎えし、守護神とされたのにはじまります。 ◆信仰 淳和天皇の皇女、崇子(たかこ)内親王が疱瘡(ほうそう・天然痘)に悩まれたとき、神前の霊石が疱瘡を生じ、内親王の悩みに代わってより以後、皇室から病気平癒や災難厄除けの守護の神と崇められ、仁明天皇(承和五年七月)、後桃園天皇(安永三年七月)、仁孝天皇(寛政十二年二月)、敏宮(天保元年十二月)、和宮(弘化三年閏五月)、孝明天皇(慶応二年十二月)等、ご祈祷を命ぜられてまいりました。 現在でも皇室の崇敬厚く、全国からご祈祷や守札を受ける参拝者があとをたちません。 ◆病気平癒の霊石「疱瘡石」(ほうそういし) 崇子内親王の代わりに疱瘡を生じて、たちどころに病を治したといわれる「霊石」です。その後「疱瘡石」と呼ばれて信仰を集め、世の人々は病の平癒を願ってこの石を拝するようになりました。また都に疫病がはやる前には必ずこの石の表面がぬれたそうです。普段は祈祷殿に納めてありますが、毎月一日十一日、十五日の月次祭の日には本殿内で公開致しております。 境内社 還来(もどろき)神社 旅行安全・還来成就の神 ◆梛石(なぎいし) 神前に「梛石」と呼ばれる神石があります。これを旅行者が往きに還りに撫でて祈願し、無事息災、還来成就をなす習慣があります。また、病弱者はこの石を撫でたその手で患部を撫で、健康の回復を祈るところから、後世「撫石(なでいし)」とも呼ばれるようになりました。 ◆還来神社 もどろき じんじゃ 淳和天皇皇后正子内親王・淳和天皇御母旅子・正子内親王御母橘嘉智子を祭神として祀っています。 貞観16年(874)4月27日淳和院御所が炎上の際、類焼をまぬがれた洞裏院に正子内親王が無事お還りになった故事から還来の大神と称えられる。旅行安全・還来成就の守り神として尊崇を集めています。現在も、天皇皇后両陛下の海外御訪問に際し御守が献上される。 還来神社では、古来から、旅路道中安全を祈って「わらじ」を奉納する習慣がある。

京都市

大雄院

岩戸落葉神社

大龍寺(うすさま堂)

妙心寺 天祥院

徳雲院

ニ尊山 西光院

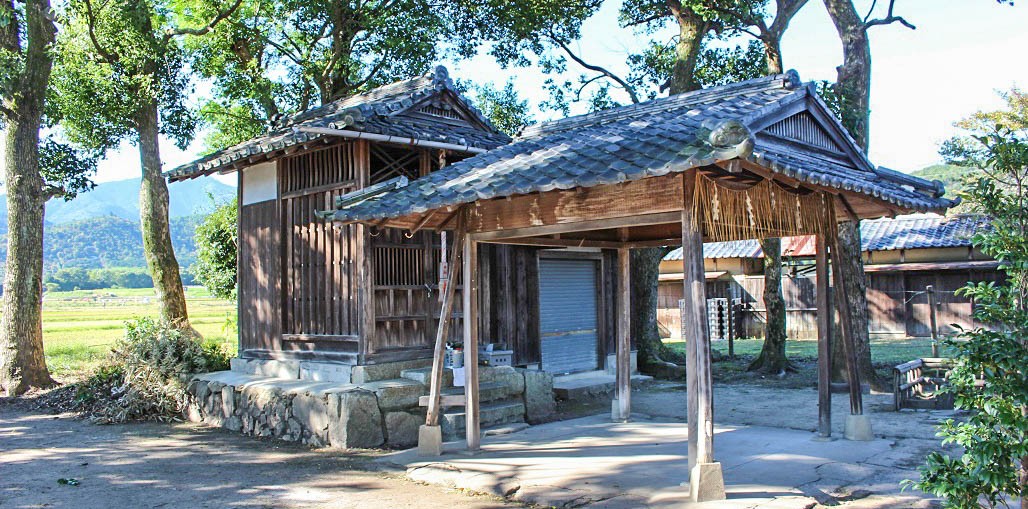

旧嵯峨街道の北、数分で渡月橋に行き着く道を南に行くと西手にニ尊山西光院がある。 西光院は平安末期の僧であり歌人である西行法師が住したと伝えられる2つの庵を起源にする西光寺と旧街道の南にあった西光庵の二寺が、明治42年に合体し、寺を改築。 山号をニ尊山、寺号を西光院と改称し、現在まで約100年その姿を保っている。 御本尊には、山号の通り旧西光寺の阿弥陀如来立像と旧西光庵の阿弥陀如来立像の二尊を祀り、身丈がほとんど同じ阿弥陀仏は並んで安置されている。 また西光院は室町中期より始まる洛西観音霊場の第29番札所である。 子供の成長と祀られた子育観世音菩薩は脇尊として厨子に安置され今も多くの巡拝者がある。 また、庭に目をやると、山門のすぐ東隣に白塀から旧街道に張り出す、たった一本の桜の老木がある。 西行法師お手植の西行桜と言われ、元々境内の北側にあった桜が長い歴史の中で植継がれ、今も地元の人達の目を楽しませている。