京都

宝蔵寺

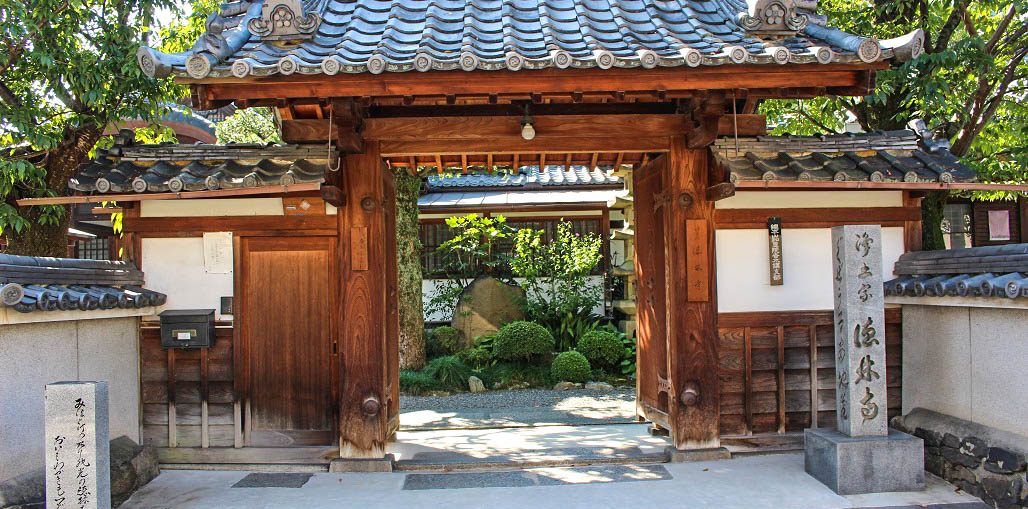

浄福寺

恵照山と号し、浄土宗に属する。一つには村雲(むらくも)寺ともいう。はじめ天台宗で延暦年中(782~802)、賢憬大僧都の開創と伝えられ、当時二十五大寺の一つに数えられていた。たびたび火災にあい、建治2年(1276)後宇多天皇の命によって一条村雲に再建、ついで室町時代末の大永5年(1525)後柏原天皇より念仏三昧堂の勅号を賜って浄土宗を兼ねるようになり、のち知恩院に属した。この地に移転したのは元和元年(1615)のことで現堂宇は享保18年(1733)の再建になるものである。 本堂には本尊阿弥陀如来像を安置し、釈迦堂は三国伝来と伝える釈迦仏を安置する。寺宝には、二十五菩薩来迎図(鎌倉時代重要文化財)二幅、土佐光信筆十王像(室町時代重要文化財)十幅などがある。 また境内の墓地には、光格天皇皇女霊妙心院はじめ著名な公卿、殿上人の墓が多い。

雲祥院

徳林寺

玉鳳院

西光寺

葉室御霊神社

霊雲院

霊雲院は室町時代後期、大永6年(1526)薬師寺備後守国長の室・霊雲院清範尼のもとめにより、大休国師がその師・特芳和尚を開山として創立した妙心寺四派本庵の一つである。特芳和尚は雪江和尚の弟子で霊雲派の開祖である。大休国師は識徳一世に高く、後奈良天皇は深く国師に帰依せられてしばしばここに行幸された。 書院(重要文化財)は室町時代末期のもので、西北の間を後奈良天皇御幸の間と伝え、書院造初期の構造を示している。庭園(名勝史跡)は是庵の作と伝え、室町時代末期の枯山水で極めて狭小な地域に絵画的手法をもって樹石を配置している。寺宝に狩野元信筆・紙本水墨淡彩・山水花鳥図49幅(重要文化財)がある。なお、門内左手に哲学者西田幾多郎の墓もある。