樫原地区の総鎮守で境内には、地名の樫の古木がある。 スサノオノミコト、オオヤマグイ(山の神)、サカトケ(酒の神)の3柱をまつる。 源頼光伝説の鬼の話が伝わる。 拝殿の天井に「酒呑童子の鬼」と「禁門の変」の絵は有名、だるま商店の作品。神社の前には国指定の樫原廃寺跡公園がある。 樫原は宿場町として栄え、この一帯は町並保存地区の指定がある。 幕末の禁門の変の戦いで闘死した3柱の志士の墓、その足跡もあり散策すると約1時間あまりかかる。

Tag: 神社

上桂御霊神社

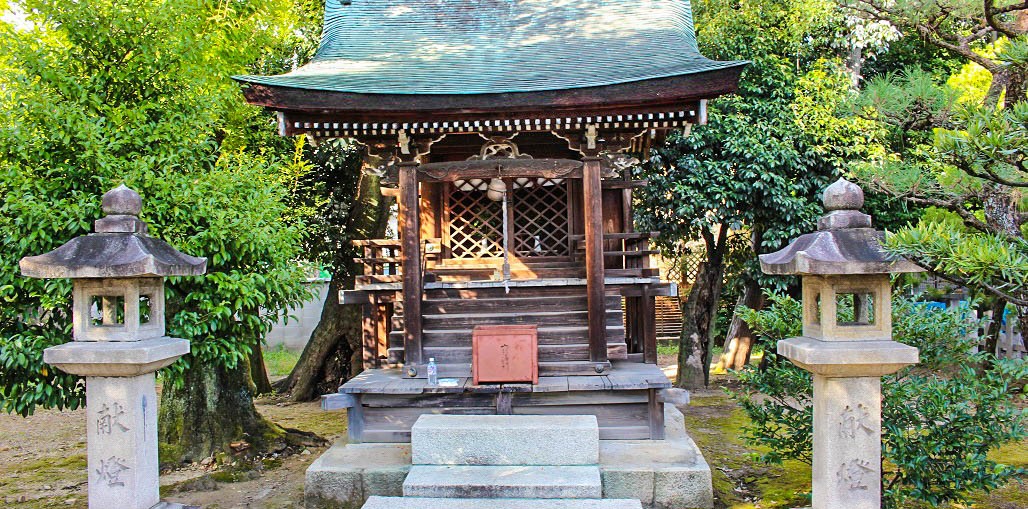

大歳神社

松尾大社西七条御旅所

斎明神社

大酒神社

斎宮神社

大井神社

下桂御霊神社

御祭神として、左大臣橘諸兄より二代後の左中弁従四位上橘入居の御子橘朝臣逸勢公をお祀りしています。 天下に知られる能書家、特に書に秀でていたため、比叡山などの額にも逸勢公が用いられたほどです。 天皇の仰せにより、唐の国に留学もされ、唐にて秀才公と誉められ、帰国しましたが九州の伴之氏謀反(承和の変)の事件に加わっていたとのこで伊豆に追放されてしまいました。 しかし、途中静岡の三ヶ日の郷で逸勢公が亡くなりました。 やはり逸勢公は元住んでいた王城のことが忘れられなかったのか、都では不思議なことが数多く起きたため、天皇の仰せが出て都に帰っても良いとされた時、すぐに逸勢公を御霊八社の内にお祀りしました。 橘逸勢公をお祀りした下桂御霊神社の創建は、876年(貞観18年)と伝承されています。 例大祭は毎年5月第3日曜日に行っています。 樹齢400年のムクロジの樹があります。