平安初期、淳和天皇が淳和院に奈良春日大社よりご分霊を迎えておまつりされたことが起こり。 神前の霊石で皇女の疱瘡が治り、病気平癒の神として崇められたという。江戸期にも歴代天皇が健康祈願をされた。 また境内の摂社、還来(もどろき)神社は旅行安全の神として有名。 10月第2土、日曜に「春日祭」。 無病息災、五穀豊穣を感謝する祭で、日曜日には重さ2トンのみこし2基が出御。みこしを中心に剣鉾5基とともに総勢1000名が区内を巡行。 創建:833(天長10)年2月28日 平安時代 ◆ご祭神 第一殿 建御賀豆智命(たけみかつちのみこと) 第二殿 伊波比主命(いはぬしのみこと) 第三殿 天児屋根命(あめのこやねのみこと) 第四殿 比売神(ひめがみ) ◆勧請 平安時代の初期、天長十年(西暦833年)二月二十八日 淳和天皇が仁明天皇に皇位を譲られ、淳和院(西院)にお移りになりました。この時、勅命により奈良の春日大社よりご分霊をお迎えし、守護神とされたのにはじまります。 ◆信仰 淳和天皇の皇女、崇子(たかこ)内親王が疱瘡(ほうそう・天然痘)に悩まれたとき、神前の霊石が疱瘡を生じ、内親王の悩みに代わってより以後、皇室から病気平癒や災難厄除けの守護の神と崇められ、仁明天皇(承和五年七月)、後桃園天皇(安永三年七月)、仁孝天皇(寛政十二年二月)、敏宮(天保元年十二月)、和宮(弘化三年閏五月)、孝明天皇(慶応二年十二月)等、ご祈祷を命ぜられてまいりました。 現在でも皇室の崇敬厚く、全国からご祈祷や守札を受ける参拝者があとをたちません。 ◆病気平癒の霊石「疱瘡石」(ほうそういし) 崇子内親王の代わりに疱瘡を生じて、たちどころに病を治したといわれる「霊石」です。その後「疱瘡石」と呼ばれて信仰を集め、世の人々は病の平癒を願ってこの石を拝するようになりました。また都に疫病がはやる前には必ずこの石の表面がぬれたそうです。普段は祈祷殿に納めてありますが、毎月一日十一日、十五日の月次祭の日には本殿内で公開致しております。 境内社 還来(もどろき)神社 旅行安全・還来成就の神 ◆梛石(なぎいし) 神前に「梛石」と呼ばれる神石があります。これを旅行者が往きに還りに撫でて祈願し、無事息災、還来成就をなす習慣があります。また、病弱者はこの石を撫でたその手で患部を撫で、健康の回復を祈るところから、後世「撫石(なでいし)」とも呼ばれるようになりました。 ◆還来神社 もどろき じんじゃ 淳和天皇皇后正子内親王・淳和天皇御母旅子・正子内親王御母橘嘉智子を祭神として祀っています。 貞観16年(874)4月27日淳和院御所が炎上の際、類焼をまぬがれた洞裏院に正子内親王が無事お還りになった故事から還来の大神と称えられる。旅行安全・還来成就の守り神として尊崇を集めています。現在も、天皇皇后両陛下の海外御訪問に際し御守が献上される。 還来神社では、古来から、旅路道中安全を祈って「わらじ」を奉納する習慣がある。

Tag: 神社

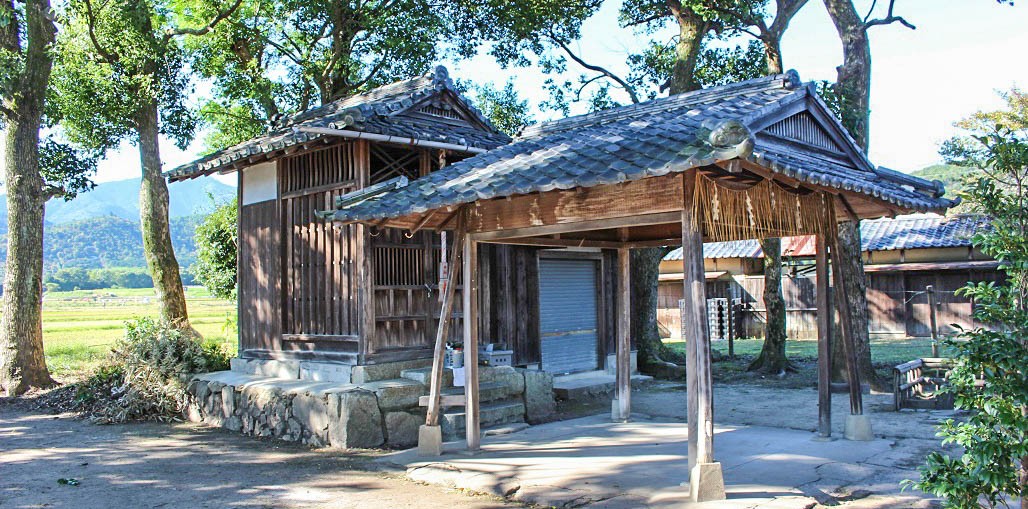

岩戸落葉神社

福王子神社(ふこっさん)

猿田彦神社(山ノ内庚申)

児神社

木島坐天照御魂神社 (蚕の社)

秦氏とのつながりが深く養蚕、機織、染色技術の中心地として境内に摂社、養蚕神社がありそれが俗称の由来。 製糸業者の信仰がいまもある。境内の池中に明神鳥居を三つ組合せた珍しい石鳥居(三柱鳥居)がある。 建立:推古天皇時代頃 ◆由緒 延喜式内社で祭神は天之御中主神外四柱(大国魂神・穂々出見命・鵜茅葺不合命・瓊々杵尊)を祀っている 創建年月日は不詳であるが「続日本紀」大宝元年(701)四月三日の条に神社名が記載されていることからそれ以前祭祀されていたと思われる古社である 天之御中主神を主として奉り上は天神に至り下は地神に渉り御魂の総徳を感じて天照御魂神と称し奉り広隆寺創建とともに勧請されたものと伝えられる学問の神であり祓いの神でもある ◆養蚕神社(蚕ノ社)本殿右側の社殿 雄略天皇の御代(1500年前)秦酒公呉国(今の中国南部)より漢織・呉織を召し秦氏の諸族と共に数多くの絹・綾を織り出し「禹豆麻佐」の姓を賜る この地を太秦と称し推古天皇の御代に至りその報恩と繁栄を祈るため養蚕・織物・染色の祖神を勧請したのがこの社である 養蚕・織物・染色の守護神である ◆元糺の池 境内に「元糺の池」と称する神池がある 嵯峨天皇の御代に下鴨に遷してより「元糺」と云う 糺は「正シクナス」「誤ヲナオス」の意味で此の神池は身滌(身に罪や穢のある時に心身を浄める)の行場である 夏期第一の「土用の丑」の日にこの神池に手足を浸すと諸病にかからぬと云う俗信仰がある ◆三柱鳥居 全国唯一の鳥居である 鳥居を三つ組み合わせた形体で中央の組石は本殿ご祭神の神座であり宇宙の中心を表し四方より拝することができるよう建立されている 創立年月は不詳であるが現在の鳥居は享保年間(約三百年前)に修復されたものである 一説に景教(キリスト教の一派ネストル教 約1300年前に日本に伝わる)の遺物ではないかと云われている」