太古、この地を占有していた賀茂氏が創祀したわが国最古の神社の一つである。 祭神として、賀茂建角身命と玉依姫命を祀る。玉依姫命は賀茂氏の祖神賀茂建角身命の子で、瀬見の小川(賀茂川)の川上から流れてきた丹塗り(にぬり)の矢によって身ごもり、別雷神を生んだという。 賀茂御祖神と呼ぶのはこのためである。 平安遷都(794)後は王城の守護神としてあがめられ、賀茂斎院、行幸式日、参篭御幸、関白賀茂詣、式年遷宮等の制度も設けられ、中世には山城国一ノ宮と呼ばれて、崇敬をあつめた。 境内糺の森は、約12万平方メートル(約3万6千坪)で古代山城北部が森林地帯であった頃の植生と同じ生態が保たれている貴重な森林であり、国の史跡に指定されている。 社殿は、文久3年(1863)再建の国宝の本殿二棟と重要文化財の殿舎五十三棟などがあり、平成6年(1994)世界文化遺産に登録された。 毎年5月15日、都大路に王朝絵巻を繰広げる葵祭は有名である。 行列が当神社に到着すると「社頭の儀」が行なわれる。また、流鏑馬、御蔭祭など数々の伝統神事が行なわれている。 ◆由緒 平安時代以前から存在する京都で最も古い神社の一つで、平成6年(1994)に世界文化遺産に登録された。 上賀茂神社(かみがもじんじゃ)の祭神である賀茂別雷神(かもわけいかづちのかみ)の母の玉依媛命(たまよりひめのみこと)と玉依媛命の父の賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)を祀ることから、正しくは賀茂御祖神社といい、上賀茂神社とともに賀茂社(かもしゃ)と称される。 平安遷都(794)後は王城の守護神として、朝廷をはじめ公家や武家の崇敬を集め、弘仁(こうにん)元年(810)以降、約400年にわたり、斎院(さいいん)(斎王の御所)が置かれ、皇女が斎王として賀茂社に奉仕した。 江戸末期の文久(ぶんきゅう)3年(1863)に造替された東本殿と西本殿が国宝に指定されているほか、多くの社殿が重要文化財に指定されている。 また、約12万4千平方メートル(東京ドームの約3倍)に及ぶ境内の自然林は「糺(ただす)の森」として市民に親しまれ、平安京以前の原生林を残す貴重な森林として国の史跡に指定されている。 毎年5月15日には、京都三大祭の一つである葵祭(あおいまつり)が行われ、御所から当神社を経て上賀茂神社まで向かう行列が、都大路に王朝絵巻を繰り広げる。また、5月3日の流鏑馬(やぶさめ)神事や7月の土用の丑の日に行われる御手洗祭(みたらしまつり)などもよく知られている。 ◆鴨の七不思議 ① 連理の賢木 3本の内、2本が中ほどでつながっている珍木。えんむすぴのシンボル。 ② 何でも柊 比良木神社のまわりの木は全て葉がギザギザになり柊化する。 ③ みたらし川の水あわ 夏の土用になると清水に足をひたし無病息災を祈る。池から湧く水あわを形どったのが、みたらし団子。 ④ 泉川の石(烏縄手) 紅葉橋のたもとに昔、雨乞いを祈る「こがらし社」があり、願いがかなうと泉川の小石が飛び跳ねた。 ⑤ 赤椿 下鴨の神主は位が高く、他から来るお使いは位が低いことが多かったので、装束に気を使って赤い椿を植え、目立たぬようにした。 ⑥ 船ヶ島・奈良社 日照りや戦乱の時、流れをかき回すと小石が跳ね、願いが成就する。 ⑦ 切芝 糺の森のへそ(真中)、古代からの祭場である。 ◆賀茂御祖神社境内 賀茂御祖神社(通称 下鴨神社)は、「山城国風土記」逸文に祭神の賀茂建角身命、玉依媛命の神話伝承が、そして「続日本紀」に賀茂祭の事、さらに「社記」には崇神天皇時代の記録などが記されているように、古くからの大社であった。また、玉依媛命の御子神は、賀茂別雷神社(通称 上賀茂神社)に祀られている。 境内の糺の森は鴨川と高野川の三角州に山背盆地の植生を残す貴重な森林でその美しさは古くから物語や詩歌にうたわれてきた。 社殿の造営は、「社記」に天武天皇6年(677)のこととされ、長元9年(1036)には、21年ごとの式年遷宮が定められた。現在の社殿は、江戸時代の造替えで、両本殿が国宝、他の社殿53棟は重要文化財である。 平安遷都以降は、皇城鎮護の神、賀茂皇大神宮と称され、全国に60以上の庄園を持ち、山城国一の宮、全国賀茂神社1300社の総本社として広く崇敬されてきた。 弘仁元年(810)には、賀茂斎院の制が定められ、皇女を斎王として35代約400年間賀茂社の神事に仕えさせられた。斎院御所は、この糺の森の西北に、常の御所は紫野大宮に設けられていた。 また、桓武天皇が延暦13年(794)平安遷都祈願の行幸をされて以来、歴代天皇、上皇、関白などの賀茂詣でも盛んであった。 さらに、毎年5月15日に賀茂祭(葵祭)が行われ、この祭は「源氏物語」をはじめ王朝の文学、詩歌にその華やかな行列の様子が描かれ、単に祭といえばこの葵祭を指すほどの盛儀で、その起元は、欽明天皇5年(545)にさかのぼる。また、御蔭祭、騎射(流鏑馬)、蹴鞠、歌舞など千数百年伝承されている神事も多い。 このたびこのような賀茂神社の歴史的意義を重視し、境内全域を国の史跡に指定して保存することとなった。

Tag: 神社

綱敷行衛天満宮

平安神宮

明治28年(1895)桓武天皇の平安奠都(てんと)1100年祭を記念し、桓武天皇を祭神として創建された神宮である。後に、平安京最後の天皇である孝明天皇も合祀された。 社殿は、平安京の政庁の中心であった朝堂院(ちょうどういん)の形式を、約2分の1に縮小して復元したものである。 二層の神門は応天門(おうてんもん)、中央正面一層の入母屋造(いりもやづくり)の拝殿は大極殿(だいごくでん)、拝殿左右の楼閣は、東は蒼龍楼(そうりゅうろう)、西は白虎楼(びゃっころう)と呼ばれている。 いずれも鮮やかな朱で色どられ、ありし日の平安京の姿を偲ばせるものである。また、拝殿の奥には、御神殿がある。 神殿背後の約三万平方メートルからなる神苑は、四つの池を中心に、各時代の庭園形式を幅広く取り入れた池泉廻遊式の庭園で、四季折々に美しい花が咲き乱れる。 例祭は、4月15日。また、10月22日の時代祭には、御所から当宮まで、各時代の風俗行列の巡行がある。 ◆由緒 桓武天皇延暦12年平城の地より山背國に遷都 翌13年10月22日を山城國と改め新都を平安京と称せらる同15年朔始めて大極殿に出御せられてより一千有余年の久しきにわたり我國の首都として平安文化を創造し政治、経済文化の中心地として明治に至る。明治28年は延暦15年より一千百年に当たるをもって、京都市民は此の平安京祖神の聖徳を慕い神霊を奉齋する。 神社の創立を念願し朝堂院を模して大極殿その他を建造同年3月15日平安神宮の御鎮座を見たのである。孝明天皇は弘化3年皇位を継承せられ慶應2年に至る御在位21年の間国情騒然として内治外交又洵に多難なる時局に当たり深慮明敏よく宇内の進運を洞察せられ明治維新の基を開かせられたのである。 孝明天皇奉祀の議夙にあり昭和13年に至り 社殿の増改築境内整備の事業休息に進捗し同15年10月19日神霊御鎮座の儀厳修せられる茲に於いて平安神宮は平安京創始の桓武天皇と最後の孝明天皇の二柱を奉齋し京都の祖神として市民はもとより廣く国民に崇敬せられている。 例祭4月15日 最も重要な祭典にして勅使の参向あり 時代祭 10月22日 平安講社の奉賛により我國著名祭礼の一つとして廣く内外に知らる。 ◆白虎楼 この楼は、東方の蒼龍楼と共に平安京朝堂院の様式を模したものである。屋根は、四方流れ・二重五棟の入母屋造、碧瓦本葺が施されている。 蒼龍・白虎の名称は「この京都が四神(蒼龍・白虎・朱雀・玄武)相応の地」とされたことに因むものである。 ◆蒼龍楼 この楼は、西方の白虎楼と共に平安京朝堂院の様式を模したものである。屋根は、四方流れ・二重五棟の入母屋造、碧瓦本葺が施されている。 蒼龍・白虎の名称は「この京都が四神(蒼龍・白虎・朱雀・玄武)相応の地」とされたことに因むものである。 ◆大極殿 古代の役所の建造物のなかで最も重要な建物で、天皇が政務を執られ朝賀・即位などの重要な儀式が行われた。明治28年、平安遷都1100年記念事業として、平安時代の様式を模して建造された。 規模は往時の約二分の一で、屋根は一重、入母屋造で、碧瓦を用いた本葺である。 平安神宮の大極殿は、平安時代の栄華を偲ぶことのできる唯一の文化遺産である。

吉祥院天満宮

祭神として菅原道真を祀り、洛陽天満宮25社の一つに数えられている。 社伝によれば、道真の祖父清公(きよきみ)が、邸内に一宇を建立し、吉祥院と名付けて菅原家の氏寺としたのが、当社の起りで、承平4年(934)朱雀天皇が、自ら道真の像を刻み、この地に社殿を築き道真の霊を祀ったことから吉祥院天満宮と呼ばれるようになったと伝えられている。 境内には、道真が参朝の時、顔を写したといわれる「鑑(かがみ)の井」や「菅公胞衣(えな)塚」など道真ゆかりの遺跡が残っている。 また、この地は、古くから六斎念仏(ろくさいねんぶつ)が盛んに行われていたところで、今も吉祥院六斎念仏踊として継承されており、国の重要無形民俗文化財に指定されている。 毎年、4月25日の春祭と8月25日の夏祭には、境内の舞楽殿でこの伝統芸能が奉納される。

鎌達稲荷神社

六孫王神社

清和天皇の孫、六孫王源経基を祭る。経基の子満仲が邸宅跡に霊廟を建て六の宮と称したのが起こり。 その後源実朝夫人がここに寺を建て、その鎮守社となった。 本殿の背後に経基の墓石があり、境内から「満仲の誕生水」「児ノ水」など名水が出る。 ◆由緒 この神社は清和源氏(せいわげんじ)の祖と仰がれる六孫王源経基(みなもとのつねもと)を祀っている。神社の伝えでは、この地は経基の邸宅のあった場所で、その子源満仲(みつなか)が応和年間(961~963)に初めて社殿を建立したといわれる。 その後、いつしか荒廃していたものを、元禄13年(1700)、当社の北隣の遍照心院の南谷上人(当時の能筆、作庭家)が幕府に請うて再建し、この神社を遍照心院(別名大通寺)の鎮守とした。これが現在の社殿である。 本殿に経基、相殿に天照大神(あまてらすおおみかみ)、八幡大神を合祀している。本殿背後の石の基壇からは神廟といわれる、経基の遺骸を納めた場所、境内北の弁天堂内には六孫王誕生水がある。古くから京都名水の一つとされている。江戸時代には源氏ゆかりの神社として武家の信仰が厚かったことは、境内石燈篭に松平吉保(よしやす)など諸大名の寄進者名が見えることでしのばれる。 ◆六孫王のいわれ 主祭神の経基王は、清和天皇(第五十六代)の第六皇子貞純親王の御子で天皇の孫にあたるゆえ、六孫王といわれる。 ◆王の御事蹟 王は生まれつき気質温厚で好文博学にして、よく武道にも励み、承平・天慶年間の乱には鎮守府将軍として任地に赴き乱を平定、その功により天皇より源性を賜り源朝臣を名乗ることとなり、やがて武門の棟梁として名を天下に知られることとなったのである。また、王は和歌にも長じ『拾遺和歌集』にもその歌詞が採用されている。 ◆創建は平安時代 経基王は六十四歳(諸異説あり)を以て薨去されたが、遺言に『亡き後も霊魂は龍(神)と化し 此の西八条亭の池(境内中央の神龍池のこと)に住みて子孫の繁栄を祈らん』と申されたとある。王薨去後、御子の満仲公が応和三年(963)九月に王の邸宅であった此の地に葬り、その前に社殿を建立したのが当六孫王神社の始まりである。 ◆神社の盛衰 鎌倉三代将軍源実朝が、公暁に暗殺された折り実朝の夫人は亡符の菩提を弔うために出家して、源氏ゆかりの此の地に庵を結び、萬祥山大通寺と号して、六孫王神社を鎮守社として明治維新政府の神仏分離令により、又東海道線敷設により九条大宮南へ移築されるまで盛衰を共にしたのである。 特に北条政子(頼朝夫人)が、又室町時代には代々の足利将軍家が多くの社領を寄進し、源氏の宗社として之を庇護したが、足利義満の時代には社殿佛閣がほとんど炎上し、応仁の乱によって社領を奪われてしまった。しかし往古よりの祭祀佛事は滞りなく、公武の栄幸を祈り祀れるを、江戸時代に入って、元禄13年より徳川家並びに清和源氏嫡流の諸侯と共に再興に取りかかり、宝永4年(1707)に竣成し、盛大に祭儀が執行された。(これ以後の10月の例祭を宝永祭とも称する)又元禄14年には東山天皇より 権現号並びに正一位の神階を賜り、名実ともに京都洛南の名社として栄えたのである。 末社の弁財天像は弘法大師御作と云われ、経基王が御子満仲公誕生の折り産湯に使われた井戸の上に祀られたところから誕生水弁財天と呼ばれ、昔から幼児の守護神(井戸水は特に安産の水・健育の産湯として都七名水の内の一つに数えられていた)として、又無病息災の守り神としてこれまた霊顕あらたかな御祭神であり、毎年6月13日には弁財天御開帳祭が行われます。

倉掛神社

祭神は「倉掛の神」。五穀豊穣を祈る農耕の神で、この辺りに住みついて稲作を始めた人々が、米倉を建てて豊作を祈った名残りの、古い形態の神である。 一般に良く知られているのは、もう一柱の祭神で「九面大明神(弁財天)」。智慧、福徳、財宝を授けてくださる有難い女神として、古くから篤い信仰を集めて来た。 寛文6年(1666)造営の一間社春日造こけら葺の本殿は、京都市の指定文化財、大木が茂る境内も環境保全地区に指定されている。 近年まで、付近一帯は大きな森と竹藪で昼なお暗く『暗がりの宮はん』の通称で近郷近在に広く知られていた。水溜まりが点在する中に細い道が通じていたが、狐狸が棲む不気味な場所としても知られ、夕刻ともなれば人通りは絶えたと伝わっている。

菊姫稲荷神社

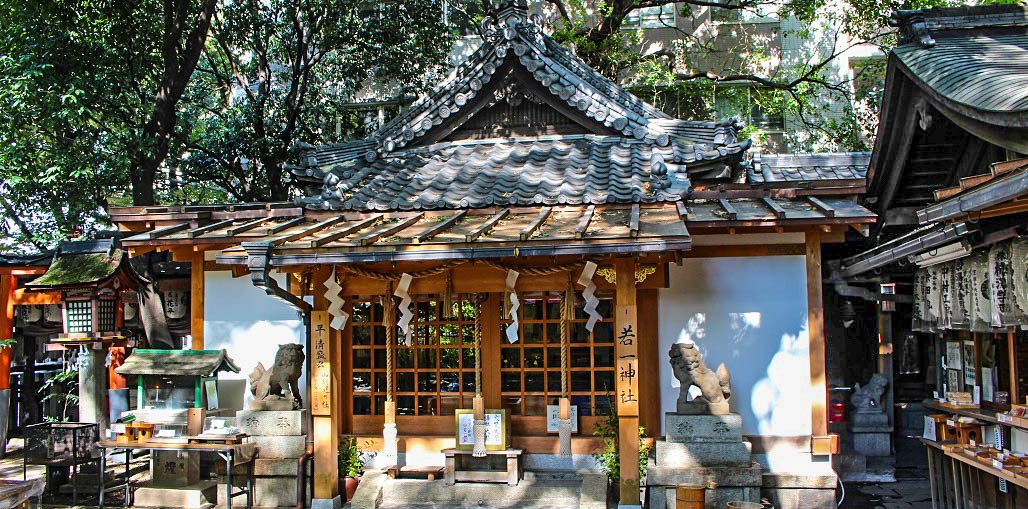

若一神社

神明神社

当地は平安時代末期、近衛(このえ)天皇(在位一一四一~一一五五)がしばしば皇居としたと伝わる藤原忠通(ただみち)(近衛天皇妃の養父)の屋敷跡で、「四条(しじょう)内裏(だいり)」または「四条(しじょう)東洞(ひがしのとう)院内裡(いんだいり)」と言われた。 この邸内にあった鎮守の社が神明神社で、天(あま)照(てらす)大神(おおかみ)を祭神とし、創建年代は明らかでないが、平安時代から今日まで人々の崇拝の社となっている。 社伝によると、近衛天皇の時代、頭は猿、尾は蛇、手足は虎の「鵺(ぬえ)」という怪鳥が毎夜,空に現れ都を騒がせた。 弓の名手であったという源(みなもとの)頼政(よりまさ)は退治の命を受け、神明神社に祈願をこめた後、見事に鵺を退治した。この時使われた弓矢の「やじり」二本が当社の宝物として伝わっており、今でも祭礼の時に飾られる。 当社が厄除け・火除けの神と言われるゆえんである。 その後、天台宗の護国山(ごこくざん)立願寺(りつがんじ)円光院(えんこういん)という寺によって管理されていたが、明治初期の神仏分離令によって神社だけが残され、それ以来、神明町が管理を行っている。榎の大木があったので「榎(えのき)神明(しんめい)」とも言われた。 また、当社には豊園(ほうえん)小学校内(現在の洛(らく)央(おう)小学校)に祀られていた文子(あやこ)天満宮(菅原道真を祀る)の祭神が戦後合祀されている。 祭礼は九月の第二土曜日とそれに続く日曜日である。