Tag: 神社

牛嶋神社

[wc_row][wc_column size="one-fourth" position="first"] [/wc_column][wc_column size="one-fourth"] [/wc_column][wc_column size="one-fourth"] [/wc_column][wc_column size="one-fourth" position="last"] [/wc_column][/wc_row] [wc_row][wc_column size="one-fourth" position="first"] [/wc_column][wc_column size="one-fourth"] [/wc_column][wc_column

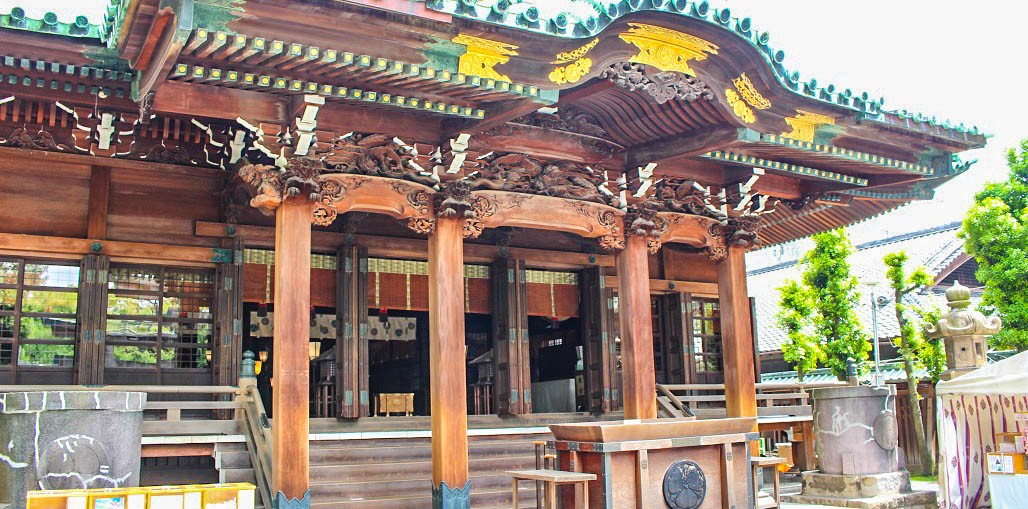

天河大弁財天社

天河大弁財天社(てんかわだいべんざいてんしゃ、天河神社)は、奈良県吉野郡天川村坪内にある神社である。旧社格は郷社。現在の運営は単立の宗教法人である天河神社。 宗像三女神の一人、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)を主祭神とする。芸能の神として知られ、現在も芸能関係の参拝が多い。元の祭神名は弁財天(サラスヴァティー)で、神仏分離により「市杵島姫命」と称するようになったものである。今日でも社名に「弁財天」とついている通り、「弁財天」としても信仰されている。「厳島、竹生島と並ぶ日本三大弁財天のひとつ」と称している。 天河神社社家が代官所に1712年出した「願書」に「生身天女の御鎮座天照姫とも奉崇して、今伊勢国五十鈴之川上に鎮り座す天照大神別体不二之御神と申し伝え」るとあることからも判明するように、創建に関わった天武天皇と役行者は、伊勢神宮内宮に祀られる女神(荒祭宮祭神 瀬織津姫)を天の安河の日輪弁財天として祀った。天河における天武天皇の眼前の上空での吉祥天の舞が五節の舞として現在にいたるまで、宮中の慶事の度に催されている。 他に、熊野坐大神、吉野坐大神、南朝四代天皇の御霊(後醍醐天皇、後村上天皇、長慶天皇、後亀山天皇)、神代天之御中主神より百柱の神が配祀されている。 本殿に祀られている弁財天像は通常非公開で、毎年7月16日から17日にかけて執り行われる例大祭においてのみ開帳され、各種祝詞・般若心経や神楽とともに、能楽やアーティストの演奏などが奉納される。本殿右扉の中に安置されている日輪弁才天像は、60年に1度にのみ開帳とされている。なお、2008年(平成20年)には、時勢の悪化を憂慮し、また本殿改築20年を記念して、60年を経ずして日輪弁才天の開帳が行われた(拝観料:3000円)。

高山八幡宮

龍田大社

住吉神社

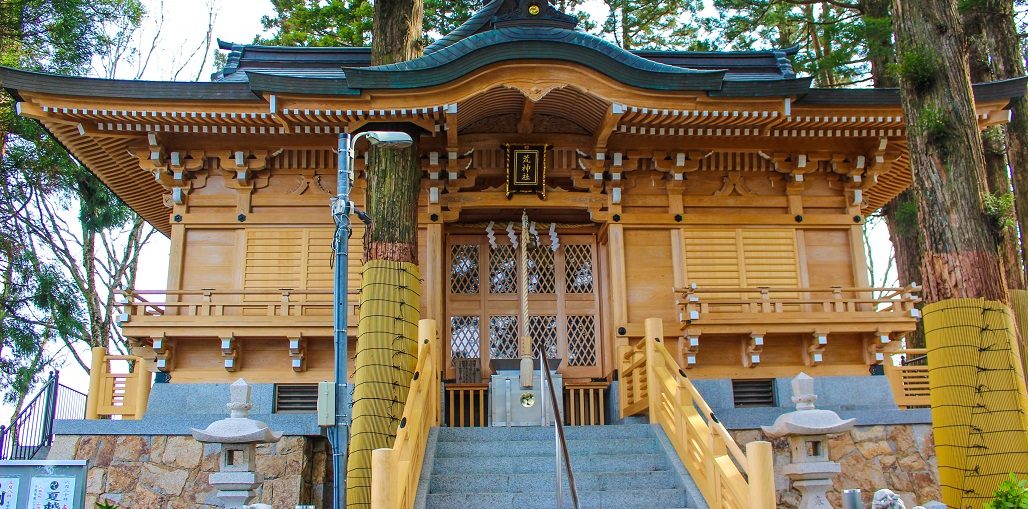

立里荒神社

立里荒神社(たてりこうじんしゃ)は、奈良県吉野郡野迫川村大字池津川にある神社である。正式名称は荒神社というが一般的には立里荒神社という通称で知られており、本記事でも「立里荒神社」として扱うこととする。 この神社は、奈良県南部の野迫川村のほぼ中央にそびえる荒神岳(こうじんだけ、1260m)[3]の山頂に鎮座する神社であり、正確な年代は不明であるが、西暦800年頃の創建であるとされている。誉田別命と火産霊神を祀っていることから、商売繁盛の神としてや火の神、かまどの神として崇められており、また、日本三荒神のひとつとしても知られていることや高野山の奥社などとされていることから、火に関わる職業の人や高野山参詣の人々を中心に全国各地より信仰心の厚い人々が訪れるという。 当神社の歴史を書いた『三宝大荒神略縁起』によると、この神社は弘法大師空海が高野山を開山する際に、伽藍繁昌密教守護のため板に三宝荒神を描いて古荒神の地に祀るとともに、壇上の鬼門にも荒神を勧請して高野山の大伽藍を建立したとされている。それゆえ、三宝荒神を祀るようになったのが始まりであり、その後は、高野山と結ぶ神仏習合の宮として、明治初年まで宝積院と称し、高野山地蔵院末と鐘楼堂を備えていたという。明治の廃仏毀釈の際に宝積院を廃寺とし、仏体などを池津川へ移して単に荒神社と称するようになり現在に至っている。