5月8日。山蔭神社は吉田神社を創建し、又我が国に於いてあらゆる食物を初めて調理調味づけた始祖と仰ぐ藤原山蔭卿を祀り、古来庖丁の神、料理、飲食の祖神として信仰をあつめている。 鎮座したこの日に執行される例祭には、祭典中、生間流の包丁式が奉納される。庖丁式とは、手を魚に触れずに、庖丁と菜箸のみで魚を捌くという厳かな式である。14時より斎行。約1時間行われる。

Tag: 神社

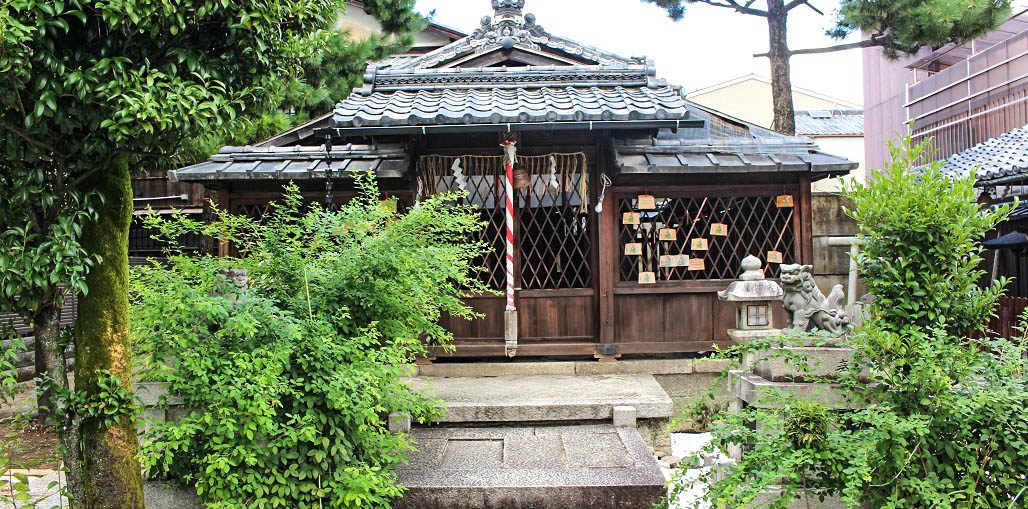

杉蛭子大神宮

幸神社

若宮神社

櫟谷七野神社

妙音辨財天

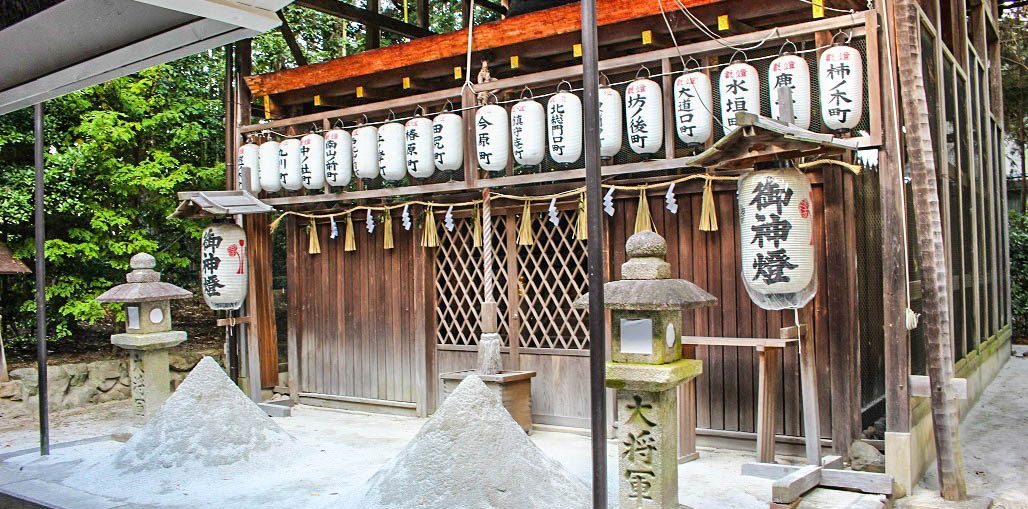

大将軍神社

大将軍神社(たいしょうぐんじんじゃ)は、京都市北区にある神社である。 西賀茂地域(今原、鎮守庵、総門、田尻)の産土神(氏神)で、本殿に主祭神・磐長姫命(いわながひめのみこと)とその家族神四柱を祀る。 京都市内には複数の大将軍神社が存在することから、それらを区別するため、当社を西賀茂大将軍神社(にしがもたいしょうぐんじんじゃ)と呼称することもある。 神社案内板の由緒書きによると、創建は609年(推古17年)とされる。桓武天皇の平安京造営に際し、王城鎮護のため京都の四方に「大将軍神社」を祀り、当社を北方の守護神としたと伝えられる。 また、創建当初からこの地域には瓦窯が設けられ、平安時代には官衙(かんが、古代の役所)の瓦を焼いていたとされる。近くにある神光院が慶円に創建される前には、京都御所に奉納する瓦職人の宿に用いられており、「瓦屋寺」と呼ばれていた。当社はその鎮守の社でもあった。 ただし「瓦屋寺」は江戸時代初めまで西賀茂大将軍神社の南側にあった正受寺をさすという説もある。正受寺は正伝寺と密接な関係を持つ寺で、正伝寺の古文書(弘化年間の寺の日記)によれば、江戸時代には正受寺というよりも正伝寺が大将軍神社と関わりを持っていた。それと同時に上賀茂神社とも関係があることは言うまでもない。 古くは「須美社」「角社」(すみやしろ)とも呼ばれ、方違え(かたたがえ、かたちがえ)、疫除けの神として信仰を集めている。 なお「角社」は大将軍神社とは別の神社であったという説や伝承もある。 本殿は、1591年(天正19年)に造営された賀茂別雷神社(上賀茂神社)の摂社・片岡社旧本殿を、1628年(寛永5年)から1636年(寛永13年)の間に移築したものである。一間社流造(いっけんしゃながれづくり)で、賀茂社最古の建物とされている。同じく片岡神社の刻銘のある鉄燈籠(とうろう)とともに、1985年(昭和60年)に京都市指定有形文化財に登録されている。 また、境内に鎮座する建築物と、それを取り囲む樹木とが一体となって、鎮守の森としての境内景観を留めており、京都市によって当社境内全域も「大将軍神社文化財環境保全地区」に決定されている。

厳島神社

惟喬神社

惟喬神社(これたかじんじゃ)は、京都府京都市にある神社である。平安初期の皇族・惟喬親王を祭神とする。例祭は5月、秋祭は11月[通称]火焚祭。 幼少から聡明であった惟喬親王は、父の愛情も深く次の皇位を継ぐはずであったが、その当時の右大臣藤原良房の娘と文徳天皇の間に第四皇子・惟仁親王が生まれると、良房らの圧力により皇位を奪われ、都を後にした。伝承によると、惟喬親王は貞観九年(八六七)、現在の桟敷ヶ岳辺りに隠棲していたが、翌年雲ケ畑に迎えられ、現在の雲ケ畑出張所付近に造営された高雲宮に移り住み、そこで出家した。現在の高雲宮はこの宮に由来するものといわれている。 この神社は、臣下や村人たちが親王の徳を永遠に奉祀するために創建したという。京都や滋賀の山間部では、惟喬親王に対する信仰が強かったことの現れである。「拾遺都名所図絵」によると、親王が寵愛していた雌鳥がこの地で病死したため、ここに祠を建てたといい、この縁から「雌社」又は「雌鳥社」とも呼ばれている。