ご鎮座は和銅4年(711)とされ、全国各地に祀られている稲荷神社の総本宮。 古くは食物・蚕桑あるいは諸願成就の神、中世から近世にかけて商業神・屋敷神へとご神徳も拡大。 本殿(重文)は明応8年(1499)の再興。 重要文化財の権殿のほか重要文化財の摂末社も多い。 稲荷山の神蹟を巡拝する‘お山巡り’は約4キロ、参道にある数千本の鳥居は壮観。 2月初午の日はご鎮座ゆかりの日として古来、民衆が群参する。 4月20日に近い日曜日(神幸祭)から5月3日(還幸祭)は「稲荷祭」。 平安朝からの伝統で同社最大の祭典。 5基の神輿が、南区西九条のお旅所に渡御し、還幸祭に京都駅周辺~松原通まで拡がる氏子区域を巡幸して帰社する。 この神輿は全国でも優美華麗で、且つ重いものとして知られる。 11月8日は「火焚祭」で、秋の収穫のあと、春に迎えた穀霊を再び山に送る神事。 十数万本の火焚串を火床で焚き上げ、神恩に奉謝すると共に家内安全・罪障消滅などを祈願。

360°動画(VR)

城南宮

平安遷都の際、都の南に国の守護神として創建され、国常立尊(くにのとこたちのみこと)、八千矛神(やちほこのかみ)、神功皇后(じんぐうこうごう)をお祀りする。 平安時代の末、白河上皇によって城南離宮(鳥羽離宮)が造営されると一層崇められ、城南祭では流鏑馬(やぶさめ)や競馬(くらべうま)が行われた。 また、離宮は方違(かたたが)えの宿所や熊野詣での精進所となり、方除の信仰が高まった。承久3年、後鳥羽上皇が城南流鏑馬の武者揃えと称して兵を集め、承久の乱が起きたことは名高い。 江戸時代以来、城南祭では三基の神輿が氏子地域を渡御、「餅祭り」とも称され大いに賑う。 皇室の崇敬厚く、孝明天皇は攘夷祈願の祭に行幸されて吹散(ふきちり)を賜り、慶応4年正月、城南宮に陣を構えた薩摩藩の大砲が轟き、鳥羽・伏見の戦いが始まり、明治維新を迎えた。 日月星を象った三光の御神紋は神功皇后の旗印に因んで方除の御神徳を表し、建築・転宅・交通・旅行安全の神として信仰が深い。 神苑「楽水苑」は「源氏物語 花の庭」と称され、四季の風情に富む名園として名高く、春秋に「曲水の宴」が雅やかに行われる。 ◆歴史の回り舞台 平安遷都の際、都の南に国の守護神として創建された城南宮。国土守護の国常立尊、武勇に秀でた八千矛神(大国主命)、安産と育児の神様でもある息長帯比売命(神功皇后)をお祀りしています。 平安時代の末、交通の要衝でもあり、風光明媚なこの地に白河上皇が壮大な離宮(城南離宮、鳥羽離宮)を造営して院政を開始されると、歌会や宴、船遊びや競馬がしばしば行われ、王朝文化が華麗に花開きました。 また熊野詣でに先立ち、道中の安全を祈って城南離宮で身を清めて出発する慣わしとなり、方角の災いを除く方除・旅行安全の信仰が高まりました。 承久三年(1221)には後鳥羽上皇が城南離宮の流鏑馬揃えと称して武士を集めて承久の乱を起こし、慶応四年(1868)正月、城南宮に陣を構えた薩摩藩の大砲が鳴り響き、烏羽・伏見の戦いが始まりました。 平安貴族の世へ、武士の世へ、そして明治維新へ、ここ城南の地は、新しい時代の幕開けを告げる歴史の舞台です。 ◆三光の紋 神功皇后の旗印にちなむ三光の紋は、日と月と星を組み合わせた極めて珍しいこ神紋で、昼夜の隔てなく遍く及ぶ、城南宮の広大なこ神徳を表しています。 平安朝のたたずまい 流れ造りの本殿、変形入母屋造りの前殿、そして左右に伸びる翼廊が一体となった社殿は、城南宮独特の複合建築、総檜造りです。勾配の緩やかな檜皮葺の屋根をはじめ、飾り金具の細部に至るまで平安時代後期の様式に統一され優美な姿を見せています。 本殿の東側、平安の庭に臨んで建つ寝殿造りの神楽殿では、結婚式や特別祈祷を行っています。 ◆城南祭(神幸祭) 平安時代の末から盛大に行われている歴史ある祭礼。正午過ぎより、それぞれ重さ1.5トン近くある三基の豪華な神輿の渡御が始まり、氏子区域を練り歩きます。夕刻、提灯と松明の明かりの中、神社に神輿が還御する様子は壮観です。祭りに訪れた人々に餅を惜しげも無く振舞う慣わしがあり、「餅祭り」は季語になっています。 ◆源氏物語 花の庭 四季の庭を備えた、光源氏の大邸宅「六条院」の理想の姿を実現するべく白河上皇は城南離宮の造営に取り組んだと言われ、大がかりな造築・造園工事が行われ、時折々の景色には言葉に尽せない風情がありました。城南宮の神苑-楽水苑-には「源氏物語」を彩る百種余りの草木が植栽され、四季の情趣を味わっていただけます。 ◆春の山 城南離宮の築山の一つである春の山。春の草木が次々に花咲き、美しく装います。 ◆平安の庭 社殿を背景に広がる池に、段落ちの滝と遣水が注いでいます。秋の七草から紅葉まで、秋の景色は格別です。 ◆室町の庭 池泉廻遊式の庭園で、歩くたびに景色が変わります。紅枝垂れ桜、舟着き場の藤の花、色とりどりの躑躅を楽しむことができます。お茶席「楽水軒」で、お抹茶を味わいおくつろぎください。 ◆桃山の庭 大きな刈り込みの前に芝生が広がる明るい庭園で、安土・桃山時代の豪壮な気風を映しています。 ◆城南離官の庭 杜若の小道に続く枯山水の庭園。城南の地が最も華やかであった離宮時代の風景を表しています。

御香宮神社

東福寺 臥雲橋

東福寺の渓谷に架けれた3つの橋は、「東福寺三名橋」と呼ばれる。 上流から偃月橋・通天橋・臥雲橋。 偃月橋は、単層切妻造・桟瓦葺きの木造橋廊。1603年(慶長8年)の建築で重要文化財。「日本百名橋」の一つ。 通天橋は、仏殿・方丈から開山堂(常楽庵)に至る渓谷「洗玉澗」(せんぎょくかん)に架けられた橋廊。 1380年(天授6年)に春屋妙葩(しゅんおくみょうは:普明国師)が谷を渡る労苦から僧を救うため架けたと伝えられる。 南宋径山(きんざん)の橋を模したもので「通天」と名付けられた。 現在の通天橋は、1959年(昭和34年)に台風で倒壊した後、1961年(昭和36年)に再建されたもの。 ここからの紅葉と新緑は絶景。 黄金色に染まる三ツ葉楓は開山の聖一国師が宋から伝えた唐楓といわれている。

大雲院

東山区祇園町南側。浄土宗の単立寺院。 天正年間(1573-92)織田信長・信忠親子の菩提を弔うため、父子の知遇を得ていた貞安上人が、信忠の法名をもって二条烏丸に創建。 のち寺町四条に移転したが、天明・元治の大火で焼失。 明治初期に復興、1973年(昭和48)現在地に移転した。 本堂の背後に山鉾を模した祇園閣がそびえる。 信長父子供養塔がある。 ◆祇園閣 1928年(昭和3年)に建築された3階建ての建物で、大倉財閥の設立者である大倉喜八郎が別邸とし建てた別邸「真葛荘」の一部である。 屋根は銅板葺きであるが、これは大倉が金閣、銀閣に次ぐ銅閣として作ったためである。 祇園祭の鉾を模したもので、設計は伊東忠太。 1997年(平成9年)12月12日、国の登録有形文化財に登録された。

法観寺 (八坂の搭)

東山区八坂通下河町東入。 通称「八坂の塔」と呼ぶ。 飛鳥時代、八坂氏の氏寺として創建された古刹。 高さ46メートルの五重塔(重文)は、1440年(永亨12)足利義教の再建。他に薬師堂、太子堂が残る。 塔は東山の景観に欠かすことのできない存在。臨済宗建仁寺派有料。 ◆由緒 霊応山(れいおうざん)と号し、臨済宗建仁寺派に属する。 寺伝によれば、聖徳太子が如意輪観音の夢のお告げにより建立し、往時は延喜式七ヶ寺のひとつに数えられ隆盛を極めたが、現在は八坂の塔(五重塔)と太子堂、薬師堂の二宇を残すのみである。 八坂の塔は本瓦葺5層、方6メートル、高さ46メートルの純然たる和様建築で、白鳳時代の建築様式を今に伝えるものである。創建以来度々災火により焼失したが、その都度再建され、現在の塔は永享12年(1440)に足利義教(よしのり)によって再興されたものである。塔内には本尊五智如来像5体(大日、釈迦、阿しゅく(あしゅく)、宝生、弥陀)を安置し、須弥壇(しゅみだん)の下には古い松香石製の大きい中心礎石があり、中央には舎利器を納めた3重の凹孔が残っている。 寺宝として、塔を中心に当時の社寺を描いた紙本著色八坂塔絵図のほか、足利義教画像、法観雑記など貴重な文化財を蔵している。

恵美須神社

地主神社

「えんむすびの神さま」として知られる地主神社は三年坂から歩いて5分、清水の舞台を出ると、すぐ左手にあって、修学旅行生や、えんむすびの祈願に訪れる参拝者で年中賑わっている。 特に境内にある「恋占いの石」は、若い男女はもとより、海外からの参拝者にまでたいへんな人気である。 創建期は不詳で神代(日本の建国以前)とされ京都でも最古の歴史がある。本殿・拝殿・総門・境内地が国の重要文化財指定で、世界遺産に登録されている。 1633年(寛永10)徳川家光が再建した本殿は極彩色の華麗な建物で入母屋造りと権現造りを折衷したもので、双堂という奈良時代の様式を今に伝える。 境内は桜の名所で知られ謡曲「田村」「熊野」にもうたわれた名桜「地主桜」がある。 ◆由緒 清水八坂一帯の産土神(うぶすなかみ)で、元は地主権現とよばれ、明治維新後に現在の名に改めた。祭神として、大国主命(おおくにぬしのみこと)とその父母神素戔鳴尊(すさのおのみこと)・櫛名田姫(くしなだひめ)ら五柱を祀る。 創建は奈良時代以前であり、平安遷都と共に皇室をはじめ広く信仰を集めた。天禄3年(972)の臨時祭には、円融天皇が行幸し、その後も歴代天皇の行幸が伝えられている。 現在の社殿は、清水寺本堂と同様寛永年間(1624~1644)の徳川家光による再建で、桃山時代の様式による華麗な建物である。本殿、拝殿、総門はいずれも重要文化財に指定されており、拝殿天井の龍の画は狩野元信の筆と伝えられている。境内には桜樹が多く、「地主(じしゅ)の桜」と呼ばれ、古くから桜の名所として有名で、謡曲「田村」、「熊野(ゆや)」、小歌集「閑吟集」などにもしばしば登場する。 また、縁結びの神として広く崇敬をあつめている。 ◆恋占いの石 ご本殿前の左右にある守護石で両目をとじて反対側の石にたどりつくことができれば恋の願いがかなうという。 一度でできれば願いも早くかない、できなければ願いがかなうのも遅れるという。また友人などのアドバイスをうけると願いを成就するにも人の助けがいるという。

安井金比羅宮

祭神として崇徳(すとく)天皇、大物主神(おおものぬしのかみ)、源頼政(みなもとのよりまさ)の三神を祀る。 社伝によれば、保元の乱(1156)に敗れて讃岐(香川県)で崩じた崇徳上皇の霊を慰めるため、建治年間(1275~1277)に大円法師が建立した光明院観勝寺が当社の起こりといわれている。 その後、観勝寺は応仁の兵火により荒廃し、元禄8年(1695)太秦(うずまさ)安井(右京区)にあった蓮華光院が当地に移建され、その鎮守として、崇徳天皇に加えて、讃岐金刀比羅宮より勧請した大物主神と源頼政を祀ったことから、安井の金比羅さんの名で知られるようになった。 本殿東の絵馬館には、当社に奉納された大小様々な絵馬が陳列されており、江戸時代の画家山口素絢(そけん)等の作品も含まれている。 また、境内にある「久志(くし)塚」は、古い櫛の供養のために築かれた塚で、毎年9月の第四月曜日に櫛祭(くしまつり)が行われる。 ◆悪い縁を切る 縁切り縁結びの碑(いし) 当宮の主祭神崇徳天皇自ら国家安泰を祈られもろもろ一切を断って祈願されると云う故事にに習い江戸時代より断ちもの祈願のならわし続けられ縁切り祈願が生まれました。旧きを脱皮し常に新しい新鮮な自分を甦がえらせる縁切り、もろもろの祈願を成就にみちびく縁結び共に歓迎。これは神道本来の祓いに通じる道と覚えます。 上部からの亀裂をつたって神の力は中央の円形に注がれ、夫々願いを素直に神札に記し、円形に向かって表から裏に(縁切り)裏から表に(縁結び)それぞれ心に祈りを込めてくぐりぬけて下さい。くぐりぬけられた後に、神札を石面に貼ってください当宮では毎朝拝時に必ずこの碑にお祓いを行いお清めをつづけて参ります。

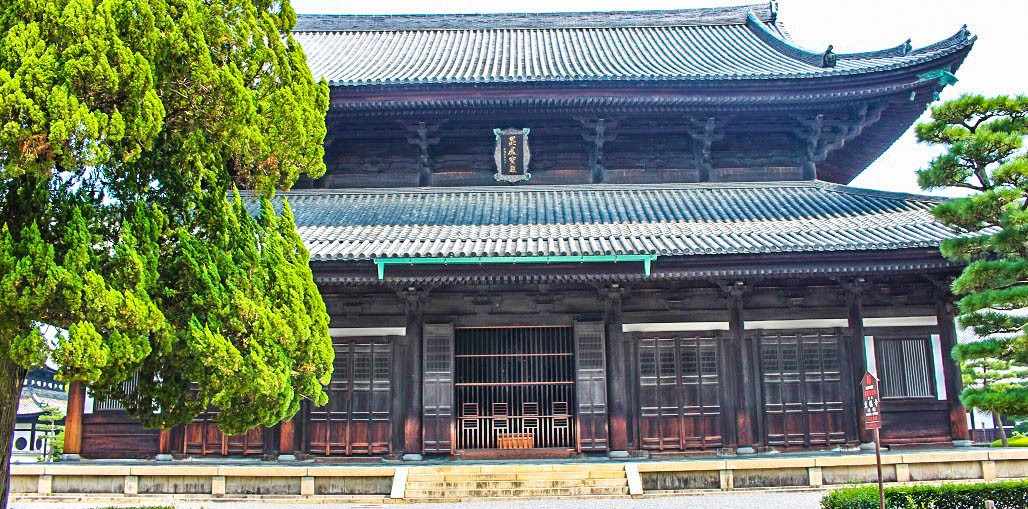

東福寺

恵日山(えにちざん)と号し、臨済宗東福寺派の大本山である。藤原道家が嘉禎(かてい)2年(1236)東大寺、興福寺と並ぶ大寺の建立を発願して東福寺と名付け、禅僧円爾弁円(えんにべんえん)(聖一国師)を開山に招いて、建長7年(1256)完成した。 その後火災を受けたが、室町初期に道家の計画通りに再建され、京都五山の一つとして栄え、多くの伽藍、塔頭が建ち並び、兵火を受けることもなく明治に至った。 明治14年に惜しくも仏殿、法堂など中心部を焼失したが、今なお堂々たる中世禅宗の寺観を保っている。 三門(国宝)は室町初期の作、禅宗三門として最古の遺構である。 禅堂(禅僧の坐禅所)、東司(とうす)(便所)、浴室も室町時代の建物(重要文化財)でいずれも禅宗建築の重要な遺構である。 本堂、方丈は近時の再建で、開山堂に至る渓谷には多くの紅葉があって通天橋が架かり、また偃月橋、臥雲橋が架けられて紅葉の名所をなしている。 ◆由緒 摂政九条道家が、奈良に於ける最大の寺院である東大寺に比べ又、奈良で最も盛大を極めた興福寺になぞらえようとの念願で、京都最大の大伽藍を造営したのが慧日山東福寺である。それは嘉禎2年(1236)より建長7年(1255)まで実に19年を費して完成したのである。工事半ばの、寛元元年(1243)には聖一国師を開山に仰ぎ、先ず天台・真言・禅の各宗兼学の堂塔を完備したが、元応元年(1319)建武元年(1334)延元元年(1336)と相次ぐ火災の為に大部分を焼失した。延元元年8月の被災後4ヵ月目には早くも復興に着手し、貞和3年(1346)6月には前関白一条経通により仏殿の上棟が行われ、延元の火災以後実に20余年を経て、再び偉観を誇ることとなった。建武被災の直前には既に京都五山の中に列せられていたから、再建後の東福寺は完全な禅宗寺院としての寺観を整えることとなった。 仏殿本尊の釈迦仏像は15米、左右の観音・弥勒両菩薩像は7.5米で、新大仏寺の名で喧伝され、足利義持・豊臣秀吉・徳川家康らによって保護修理も加えられ、東福寺は永く京都最大の禅苑としての面目を伝えたが、惜しくも明治14年12月に仏殿・法堂(はつとう)・方丈・庫裡を焼失した。その後、大正6年より本堂(仏殿兼法堂)の再建に着工、昭和9年4月に落成、明治23年に方丈、同43年に庫裡も再建され、鎌倉・室町時代からの重要な古建築物に伍して、現代木造建築物の精粋を遺憾なく発揮しているのである。しかも開山国師・画聖兆殿司(ちょうでんす)を中心とする鎌倉・室町期の国宝・重要文化財は夥しい数にのぽる。 ◆本堂 昭和9年4月17日落慶、高さ25.5米、間口41.4米、奥行33.3米、用材は台湾阿里山檜、柱に日蓮宗門徒寄進のものがある。聖一国帥の恩に報いて日蓮上人が奇進した前例に従ったもの。天井の画竜は堂本印象氏の力作で、毎年3月14・15・16日に兆殿司の涅槃像図(我国最大)の大幅が掲げられる。 ◆三門 応永年間(1394~1428)の造営とも、その以前、北朝至徳年間(1384~1387)の建築とも言われ、日本最古の三門で国宝に指定されている。足利義持の妙雲閤の扁額(畳3枚大)を掲げ、楼上天井には画聖兆殿司・寒殿司の彩画がある。正面約25.5米。側面10.2米。棟高さ約22米。四隅添柱は秀吉の補強。 鎌倉時代に九条道家が創建した東福寺は、臨済宗東福寺派大本山。「伽藍面」と称されたかつての威容を偲ばせる中世の禅宗建築か今も残る。三門(国宝)は、室町時代再建の禅宗三門としては日本最古で最大の門。高さ22メートル、大仏様・禅宗様・和様を組み合わせた造りで、市内一望の楼上には宝冠釈迦如来像や十六羅漢像を安置する。柱や梁には画僧・明兆(兆殿司)らによる宋・元風の彩色文様が施され、極彩色の天井画が残る。 ◆禅堂(重要文化財) 南北朝時代貞和3年(1347)建立、最古最大の道場である。 ◆浴室(重要文化財) 室町時代の建築で、内部は蒸風呂形式である。 ◆東司(とうす)(重要文化財) 室町時代(15世紀より16世紀前期まで)の建築の便所である。 ◆仁王門(重要文化財) 八脚門で南北朝時代明徳2年(1391)建築、万寿寺の遺構。 ◆愛染堂(重要文化財) 八角円堂、南北朝時代の建築、元の万寿寺のもの。 ◆六波羅門(重要文化財) 平家六波羅第の遺構を移建。 ◆月下門(重要文化財) 月華門とも書き、亀山天皇皇居のものを普門寺(今の普門院)の総門とされた。鎌倉時代文永年間(1264~1274)の建築。 ◆通天橋 普明国師の扁額を掲げ開山堂への歩廊として架設されているが、昭和34年8月崩壊36年11月改架された。両辺は楓樹が多く、通天の三葉楓は宋国の原産である。渓は洗玉澗という。 ◆開山堂(重要文化財) 聖一国師入定の地、塔所。九条道家が国師の為に普門寺を建て更に一条実経が常楽庵を贈った。上層伝衣閣に布袋和尚像を安置し伏見人形の源となっている。 十三重石塔当寺創立祈願の為造立。(重要文化財) ◆方丈・庫裡 方丈は明治23年、同唐門は42年に造営。庫裡は翌年に再建された。唐門・庫裡は昭憲皇太后の恩賜建築である。 ◆方丈庭園 昭和造園の権威重森三玲氏作庭の八相庭で、南庭は禅院式枯山水、東部に北斗七星、西部に大市松模様、北部に小市松模様を表わし、鎌倉期の手法を用いている。 開山堂前にも延宝頃改修の室町期の名園がある。 ◆名宝 東福寺重宝中、国宝重要文化財に指定されているものは、建築の他に仏像23、絵画108、文書・典籍類が260点ある。 ◆聖一国師 円爾辮円といい、三井園城寺の学徒として天台の教学を究め、後、栄西(建仁寺開山)の高弟行勇・栄朝について禅戒を受け、嘉禎元年(1235)34才で宋に渡り、在宋6年、杭州径山の無準の法を嗣ぎ、仁治2年(1241)7月帰朝した。先ず筑紫に崇福・承天二寺を建てて法を説き、名声は次第に国内に及んで寛元元年(1243)には藤原(九条)道家に迎えられて入京、道家に禅観密戒を授けた。次いで東福寺開山に仰がれ、同4年(1246)2月には山内の普門寺を贈られて常住した。その後、宮中に宗鏡録を進講し、後深草天皇の勅を奉じて、京都岡崎の尊勝寺、大阪四天王寺、奈良東大寺等の大寺院を監閲し、又時には延暦寺の天台座王慈源や東大寺の円照らを教導したので、学徳は国中に讃えられ、遂に建長6年(1254)には幕府執権北条時頼に招かれて、鎌倉の寿福寺に住することになった。 翌7年6月、一条実経の東福寺落慶供養に当り帰山、爾来東福寺に住し、弘安3年(1280)10月17日79才で入定した。聖一国師の号は花園天皇より贈られたもので日本禅僧最初の賜号である。中国(宋)より帰朝に当っては多くの文献を伝え、文教の興隆に多大の貢献をしたが、又水力をもって製粉する器械の構造図を伝えて製麺を興し所謂静岡茶の原種を伝えたことも見のがせない功業である。国師の高弟東福寺第三世大明国師(無関普門)は、南禅寺の開山に迎えられ、聖一国師の偉徳を更に顕現した。