樫原地区の総鎮守で境内には、地名の樫の古木がある。 スサノオノミコト、オオヤマグイ(山の神)、サカトケ(酒の神)の3柱をまつる。 源頼光伝説の鬼の話が伝わる。 拝殿の天井に「酒呑童子の鬼」と「禁門の変」の絵は有名、だるま商店の作品。神社の前には国指定の樫原廃寺跡公園がある。 樫原は宿場町として栄え、この一帯は町並保存地区の指定がある。 幕末の禁門の変の戦いで闘死した3柱の志士の墓、その足跡もあり散策すると約1時間あまりかかる。

嵐山・嵯峨野・太秦・桂

大河内山荘庭園

桂離宮

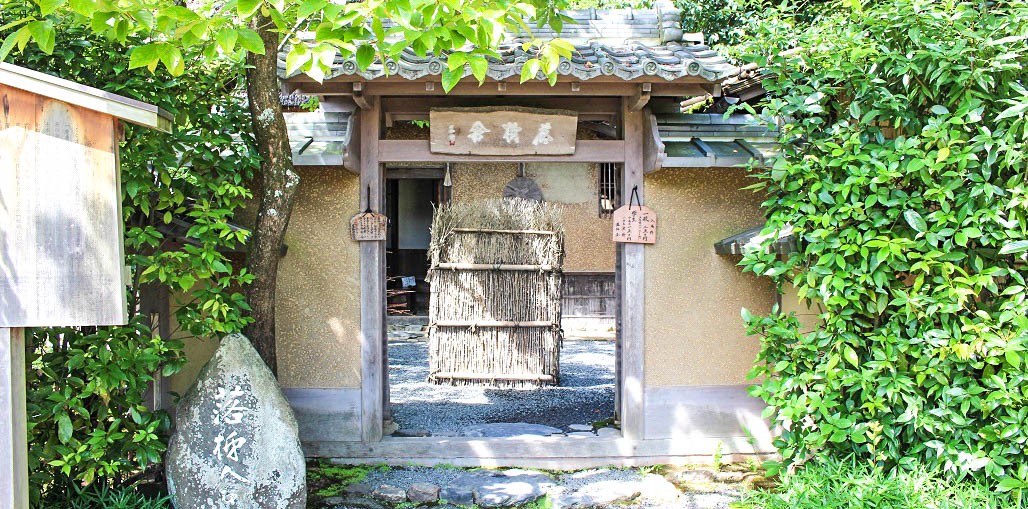

落柿舎

ここは、蕉門十哲の一人として名高い向井去来(慶安4年(1651)~宝永元年(1704))の閑居の跡として知られている。 当時、庭にあった四十本の柿の実が一夜のうちにほとんど落ちつくし、かねて買約中の商人を気の毒に思って価を返してやった。 これが落柿舎の名の由来である。 芭蕉も晩年、三度当庵を訪れて、名作「嵯峨日記」を著した。 庭には去来のよんだ 柿(かき)主(ぬし)や梢(こずえ)はちかきあらし山 の句碑がある。 去来は長崎の生まれ、芭蕉に師事して俳諧を学び、その芭蕉をして「洛陽に去来ありて、鎮西に俳諧奉行なり」といわしめた。 かつて武人であった去来は極めて篤実真摯な人柄で、芭蕉に仕えるさまは、ちょうど親に対するようであった。 その句 鴨なくや弓矢を捨てて十余年 はよく知られている。

大龍寺(うすさま堂)

三鈷寺

西山宗の総本山であり、四宗(天台、真言、律、浄土)兼学である。 平安中期の承保元年(1074)、叡山の源算(げんさん)上人が草庵を建て、往生院と号したのが当寺の起こりである。 二祖観性法橋(かんしょうほうきょう)を経て、三祖慈鎮(じちん)(慈円)から西山上人証空(しょうくう)(善慧房(ぜんえいぼう))に譲られた。 証空は念仏の道場として発展させ、浄土宗西山派をこの山に創始し、背後の山の頂上髢嶽(かもしかだけ)の三峰が仏具の三鈷に似ているところから寺名を三鈷寺と改め、勅願所に列せられた。 証空は宝治元年(1247)入滅。華台廟はその墓所で、証空に深く帰依した蓮生(れんしょう)(宇都宮頼綱)が多宝塔を建てた。 蓮生には「抱止(だきとめ)阿弥陀如来」の縁起も伝えられている。 中世を通じて念仏の道場として証空の法流を伝え、多くの寺領荘園を持ち寺運は栄えたが、応仁の乱の兵火により多宝塔以下山内は荒廃した。 江戸時代に復興の努力がなされたが、旧観には復さなかった。 52代台龍上人が現在の寺観を整備し、昭和26年(1951)西山宗として独立した。 建物としては華台廟、本堂等を残すのみであるが、古い由緒を物語る寺宝は多い。 また、客殿からの眺めはすこぶる良く、京都の市街地まで見渡せ、中でも東山に上る名月の眺めは関西随一と称される。

葉室山 浄住寺

葉室山に号し、黄檗(おうばく)宗に属する。 寺伝によれば、弘仁年間(810~824)嵯峨天皇の勅願によって円仁が開創した。 弘長年間(1261~1263)葉室定嗣が西大寺の叡尊(えいそん)を請じて中興してのち、葉室家の菩提寺となって盛えた。正慶2年(1323)の絵図によれば、本堂・鐘楼・舎利殿など多くの堂宇がたちならんで威容を誇っていたさまが描かれている。 しかし、南北朝時代以後たびたび兵火にあい荒廃していたが、元禄2年(1689)葉室孝重は鉄牛禅師に深く帰依し、禅宗の寺として本寺を再興した。 本堂には本尊釈迦牟尼仏坐像を安置し、本堂背後の開山堂には鉄牛禅師像を安置する。 寺宝には、葉室氏及び叡尊関係のものが多く、なかでも叡尊自叙伝の古写本である「感身覚正記」が有名である。