長徳山功徳院と号し、浄土宗四本山の一つである。 もと賀茂社の社領とされた今出川の北(今の相国寺の辺)に賀茂社の神宮堂あるいは賀茂社の河原屋(かわらや)と呼ばれる草庵があって、法然上人もこの庵に止宿し、布教の地としたが、上人の死後、勢観房源智上人(せいかんぼうげんちしょうにん)は尊師法然上人を敬慕し、そのゆかりの地賀茂社の河原屋に御影堂を建て、功徳院知恩寺と名付けたのが当寺のおこりである。 元弘元年(1321)疫病が流行した際、宮中で七日間百万遍の念仏を唱え疫病を退散させたので、後醍醐天皇から百万遍の寺号を賜った。 その後、転々として寺地を変えたが、寛文元年(1661)この地に移った。 本堂には、本尊として法然上人四十三才の時の自作と伝える木像を安置し、その東南の御堂には釈迦如来座像を、西方の阿弥陀堂(念仏堂)には阿弥陀如来立像をそれぞれまつる。 墓地には法然上人やその弟子源智の廟や画家土佐光起(とさみつおき)の墓などがある。

Tag: 寺院

南禅院

妙満寺

顕本法華宗の総本山。康応元年(1389)日什上人により、六条坊門室町(現在の、烏丸五条あたり)に創建。 度々の兵火にあい市内各地を移転。昭和43年に寺町二条から岩倉の地に移転。 境内には仏舎利を納めたインドブッダガヤ大塔を模した仏舎利塔がそびえる。 展示室には、娘道成寺で有名な安珍清姫ゆかりの鐘が安置されている。 本坊の雪の庭は、松永貞徳が造園した雪月花三名園の一つ。 ◆由緒 妙満寺を創建した日什大正師は、もと天台宗で名を玄妙といい、比叡山三千の学頭にまでなった人であるが、故郷の会津で日蓮聖人の教えに触れ、67才という高齢にもかかわらず宗を改め日蓮門下に入られた。 日什上人は、日蓮聖人の遺志である帝都弘通を想い御歳68にして都に上がり、時の帝・後円融天皇に上奏。二位僧都の位と「洛中弘法の倫旨」を賜り、康応元年(1389)六条坊門室町に妙塔山妙満寺を建立し、根本道場とした。 妙満寺はその後、応仁の乱など幾度かの兵火に遭い、そのつど洛中に寺域を移し興隆してきたが、天正11年(1583)秀吉の時代に寺町二条に移され400年にわたり「寺町二条の妙満寺」と親しまれてきた。 その後、都市化が進み日毎に増す喧噪と環境悪化を避けるため、昭和43年に「昭和の大遷堂」を挙行。現在の岩倉の地に移り今日に至る。 日什上人は稀代の碩学でありながら一巻の書物をも残さなかった。これは「その書物のために仏の教えを誤解されてはならない」と配慮されたためであり、釈迦牟尼仏より日蓮聖人に受け継がれた正しい教えを、自分の意見をはさまず素直に受け持つように戒めた。これを「経巻相承・直受法水」といい、妙満寺の宗是である。 ◆「雪・月・花」三名園の一 雪の庭 妙満寺本坊にある「雪の庭」は、俳諧の祖と仰がれる松永貞徳(1571~1653)の造営であり、貞徳は清水・北野(一説には祇園)にも同時に庭園を造ったとされる。 清水を「月の庭」・北野を「花の庭」(現存せず)と称し、それぞれが成就院という坊にあったことから成就院「雪・月・花」の三名園と並び称されていた。比叡の峰を借景にした冠雪の眺望が最も美しく、これが「雪の庭」と称される由縁である。当山の岩倉遷堂の際に成就院より本坊に移築した。 ◆霊鐘 安珍・清姫伝説の鐘 「鐘に恨みは数々ござる」で知られる紀州道成寺の霊話は長唄、歌舞伎等の芸能に取り入れられている。その物語に縁あるこの鐘は数奇な運命で当山に伝わった。正平14年(1359)3月11日、道成寺では安珍・清姫の伝説以来、永く失われていた鐘を再鋳し、鐘供養を盛大に営んだ。その席に一人の白拍子が現われ、呪力で鐘を落下させると、蛇身に変わり日高川へと姿を消した。その後、近隣に災厄が続いたため、清姫のたたりと恐れた寺は鐘を竹林に埋めたが、後にその詰を聞いた「秀吉根来攻め」の大将・仙石権兵衛が掘り起こし、京都に運び込み妙満寺に納めた。時の妙満寺貫首日殷大僧正の法華経による供養で怨念を解かれ、鳴音美しい霊鐘となった。 当山では、例年の春の大法要において鐘供養を営み安珍・清姫の霊を慰めており、道成寺を演じる芸能人はこの鐘に芸道精進を祈る。 ◆インドブッダガヤ型 仏舎利大塔 インド・ブッダガヤ大塔は、釈迦牟尼仏が覚りを開いた聖地にアショーカ王が妃元前200年頃建てた供養塔で、仏教最高の聖跡である。「釈迦牟尼仏の精神に帰れ」という妙満寺の教えの象徴としてこの大塔をイメージし、昭和48年に全国檀信徒の写経浄財によって建立されたのが、当山の仏舎利大塔である。ブッダガヤ大塔を型どったものとしては日本初の建築である。一階正面には釈迦牟尼仏坐像を安置し、最上階には古来より当山に伝わる仏舎利が奉安されている。 ◆加藤清正公肖像画 当山所蔵の名画として、土佐派中興・土佐光則による「加藤清正公肖像」がある。清正公は旗指物に南無妙法蓮華経のお題目を書くほどの熱心な信者であり「南無妙法達華経 従四位清正行年五十才」と自署した大手判(丈26cm)を当山に奉納している。 ◆松永貞徳肖像画 当山には松永貞徳の唯一の肖像画を所蔵している。雪の庭の作者である貞徳は連歌から俳諧を文芸として独立させ、後の松尾芭蕉にも大きな影響を与えた。寛永6年(1629)当山を会場に俳諧大興行が行われ、初めて俳諧が公式の場に登場することとなった。いわば当山は俳句発祥の地である。 ◆雪の庭由来 俳諧(俳句)の祖といわれる松永貞徳(1571~1653)の造営した庭 貞徳は寛永6年(1629)11月25日、当妙満寺を会場に正式俳諧興行として「雪の会」を催した これにより俳諧は連歌から独立した文芸として認められるところとなり、後に松尾芭蕉や与謝蕪村などを輩出して確立し今日に至っている 妙満寺は俳諧(俳句)発祥の地といえる 妙満寺の塔頭・成就院の時の住職日如上人は貞徳の門人であり、その縁からこの「雪の庭」を造営した。 清水寺本坊の「月の庭」・北野(一説に祇園)の「花の庭」(現存しない)とともに、いずれも成就院にあったことから成就院にあったことから成就院「雪・月・花の三名園」と並び称されていた 昭和43年妙満寺が中京区の寺町二条からこの岩倉の地に遷堂した際、石組をそのままに移築し本坊の庭として復興した その名の通り 冠雪の比叡山を借景とした眺望が最も美しい

霊鑑寺

円成山と号し、臨済宗南禅寺派の禅尼寺である。 承応3年(1654)後水尾(ごみずのお)上皇が円成寺址に、皇女浄法身院宮宗澄尼(じょうほっしんいんのみやしゅうちょうに)を開基として創立され、隣地に荒廃していた如意寺(にょいじ)の如意輪観音像と霊鏡(れいきょう)とを併せまつられたことから霊鑑寺と名づけられた。 貞享4年(1687)、後西天皇当時の御所御殿(今の書院・居間)を寄せられた時、諸堂を現地に移建された。それまでは南の鹿ヶ谷(ししがたに)の渓流に沿っていたので、この寺を谷御所または鹿ヶ谷比丘尼(びくに)御所という。 代々皇女、皇孫女が住持され、明治23年(1890)までは伏見宮の尼僧が門跡(もんぜき)として在院された。 現在の本堂は、徳川家斉の寄進で、本尊如意輪観音像の傍の不動明王像は伝教大師の高弟智証大師(円珍)の作という。 後奈良(ごなら)・正親町(おおぎまち)・後水尾・後西天皇の宸翰(しんかん)をはじめ、親王・女王の真筆・東福門院の十二単衣・歴代門跡の遺品真蹟など皇室との由緒を伝える宝物が多い。 庭は、江戸初期の作で、般若寺型石燈籠(いしとうろう)や後水尾上皇御遺愛の散椿(ちりつばき)が名高い。 ◆由緒 円成山と号する尼門跡寺院で、臨済宗南禅寺派に属す。承応3年(1654)後水尾院の勅許により、同皇女多利宮を開山として建立した寺である。当初は現在地より少し南の渓谷沿いに位置していたことから「谷の御所」とも呼ばれていた。代々皇女、皇孫女、伏見宮の姫宮が住職を継承され、歴代天皇の宸翰をはじめ、親王、宮家の真筆、御所人形など皇室との由緒を伝える宝物が多い。本尊の如意輪観音像は当寺の東方山中にあった如意寺(廃寺)の本尊であったといわれている。 境内は、石段を登ったところに西面して表門が開き、その北東に玄関、書院が続いている。書院は後西院の御所を移建したもので、この時に現在のところに講堂が移された。書院の東、小高くなったところに本堂が南面して建ち、本堂の前方には鎮守社が建てられている。徳川家斉の寄進と伝えられる本堂もその後増改築されているが、当初の形態をよく残しており、院御所の旧殿遺構である書院を中心に尼門跡の格式を備え、一連の建物は江戸時代における尼門跡の寺院の景観を伝えている。境内庭園の南西隅に生えている「日光椿」は当寺が創建された頃に植栽されたものと伝えられている。 ◆庭園 主として書院、本堂の南面に広がる池泉鑑賞式庭園で東山連峰の大文字山より西にのびる稜線を利用して造られた庭園で、主庭は書院南面の池庭で、池と書院の間には白砂敷きとなっており、地紋が描かれている。池の東南隅に滝石組があり、かつては山中からの谷水が流れ落ち、池にかなりの水があったが現在は枯れている。護岸の石組も豊富で、山裾部分には大ぶりの立石を用い、池尻近くに2枚の板石を渡し、この石橋を渡った東側に般若寺型の石燈籠をたて、西側には2枚の燈籠塔を据えている。書院の東側と本堂との境の崖地には土留めを兼ねた石組が施され石階段で本堂への通路としている。また、春は椿、つつじ、秋は紅葉が庭園の季節感をひきたたせている。なかでも、椿の銘種が多数あり、椿の季節には庭内を種々の椿の花でうずめられる。 ◆天然記念物:日光椿(京都市指定) 雄しべが小さな花弁状になって円形にまとまる「カラコ咲き」の園芸品種のツバキで、この品種の原木に準じるものと考えられる。樹高6.96m、地上0.4mのところでに東幹と西幹に分かれ、幹周は地上0.5mで東幹0.94m、西幹に0.75mに達し、また、それぞれの幹はさらに枝分かれし、胸の高さでは、10本の大枝に分かれており、低い位置から枝分かれしているため、全体としてこんもりとした樹形をしている。樹齢300年以上といわれる。

満足稲荷神社

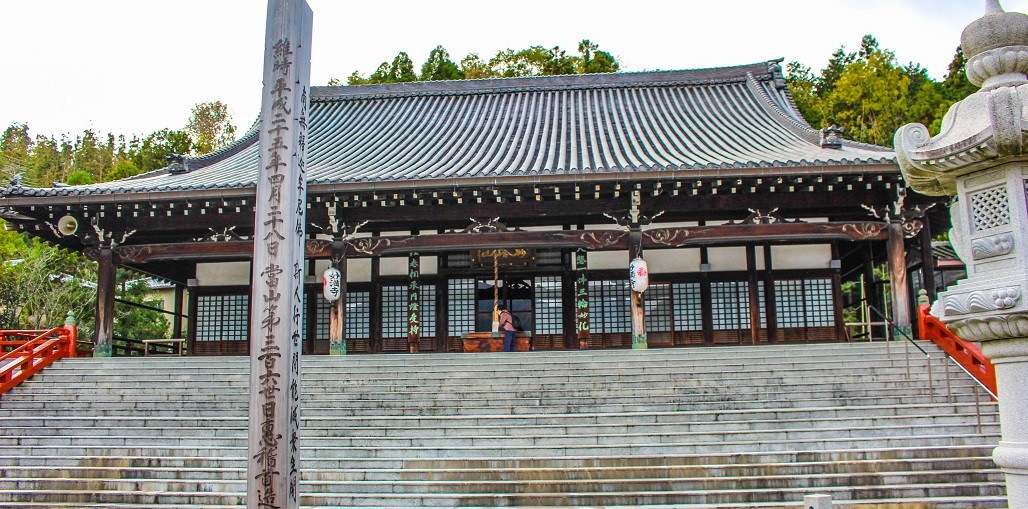

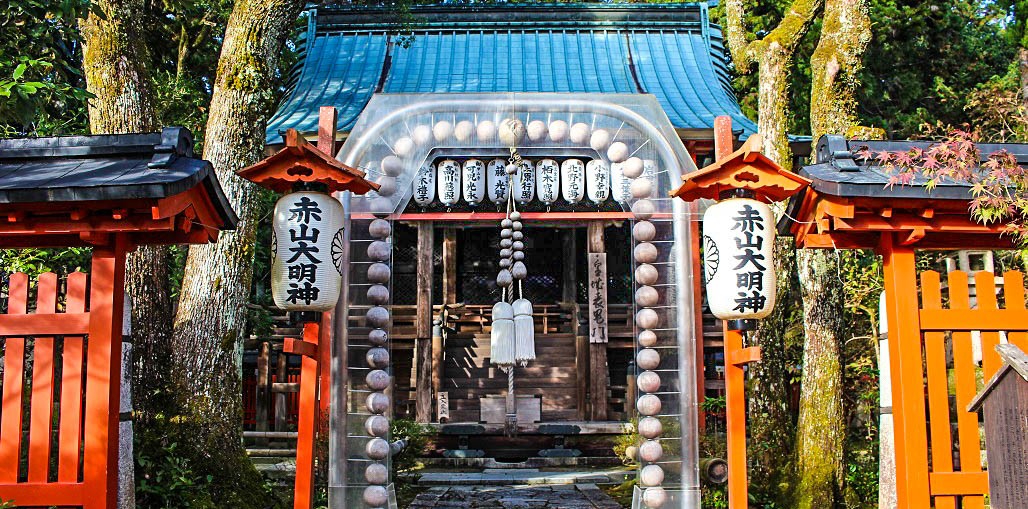

赤山禅院(赤山さん)

仁和4年(888)天台座主安慧(ざすあんね)が、師の慈覚大師円仁(えんにん)の遺命によって創建した天台宗の寺院である。本尊の赤山明神は、慈覚大師が中国の赤山(せきざん)にある泰山府君(たいざんふくん)(陰明道祖神(おんみょうどうそじん))を勧請したもので、天台の守護神である。 後水尾上皇の修学院離宮御幸の時には、上皇より社殿の修築及び、赤山大明神の勅額を賜った。 御神体は、毘沙門天に似た武将を象る神像で、延命富貴の神とされている。 この地は、京都の東北表鬼門(おもてきもん)にあたることから、当院は、方除けの神として人々の崇敬を集めている。 また、赤山明神の祭日にあたる5日に当院に参詣して懸(かけ)取りに回ると、よく集金ができるといわれ、商人たちの信仰も厚く、俗に五日払い(いつかばらい)といわれる商慣習ができたと伝えられている。 閑静なこの地には、松、楓が多く、秋には紅葉の名所として多くの人々で賑う。 ◆由緒 慈覚大師ご遺命による創建 天台宗総本山・比叡山延暦寺・赤山禅院は京都の表鬼門に位し、赤山大明神(陰陽道の祖神・泰山府君)を皇城の鎮守として祭祀されています。 第三世天台座主・慈覚大師円仁様が若き日、遣唐使船で中国に渡り「天台教学」を修められ日本への帰路「航路平穏」を守護して下さった出港地の山神、赤山大明神様に感謝し、その勧請をご遺命なさいました。 赤山大明神様が、お大師様の、荒海の日唐渡海・船旅平安をお守りになったからです。 一、都の表鬼門を守護する方除けのお寺。 二、日本最古「都七福神」のお寺。 三、比叡山延暦寺・天台随一の荒行・千日回峰行・赤山苦行(八百日目)のお寺。 四、仲秋名月(旧暦)、阿闍梨様加持御祈祷「ぜんそく封じ・へちま加持」のお寺。 五、紅葉まつり「珠数供養」のお寺。 ◆【夢見の宝船】 宝船を描いたものとしては、七福神舟遊びの図がよく知られている。正月二日や節分の夜に、宝船の絵を枕の下に敷いて眠ると吉夢を見て、七福神の福徳を授かると言われてきた。この習俗は「初夢」を吉善ならしめようとする信仰であり「夢占い」なのである。 一、「夢占い」の願主の欄にお名前を、願文には「心願」をしたためる。 二、そして枕の下に敷き、左記のご墓言を七度唱えてご就寝ください。 ◆ご真言 おん。だきしゃたら。にりそだにえい。そわか。 三、心願成就ご祈念のあと、ご使用の夢見の宝船は赤山禅院へご返送下されば、阿闍梨様御護摩供の折に、お焚き上げ(炎によるお浄め)を致します。 ◆江戸の正月風景「宝船売り」 縁起物の一つ。江戸時代、正月元旦、あるいは二日の夜、米俵を乗せた船の絵に、「回文」の歌を版画に記したものを、枕の下に敷いて寝ると、良い初夢を見ると信じられ、「おたから、おたから」と呼びながら、その版画を売り歩く「宝船売り」は、江戸の正月風物の一つでありました。 宮中では、米俵と宝物とを乗せた船の帆に「摸」(ばく)の字を描いた絵を、宮家や堂上家に賜るのが例で、「猿」は「貘」とも書き、悪い夢を喰うと、日本で昔から言われてきた想像上の動物であります。 ◆都七福神 天海大僧正、七つの福徳を 家康公の器量になぞらえられ 徳川家康公の崇敬を一身に受けていた、比叡山の名僧・慈眼大師天海様は、しばしば国政の機務に参与し、家康公の人柄をよく知りぬいていた。そこで天海様は、乱世を治める器量を備えた家康公を、七福神の七つの福徳になぞらえて示されました。 一、長寿→寿老人 五、愛敬→弁財天 二、富財→大黒天 六、威光→毘沙門天 三、人望→福禄寿 七、大量→布袋尊 四、正直→恵比寿(以上、七福神) これを聞き知った家康公は大いに喜び、絵師・狩野法眼に命じて、七福神遊行図を描かしめたと伝えられています。 境内に彩りを添える、手描きの、愛らしい「お姿みくじ」が、ご参詣の方々に喜ばれておりますが、「福禄寿神」をイメージしたもので、胎内に、おみくじが収めてあります。また相生明神様の「おしどり絵馬」赤山大明神様を梵字で表した絵馬にあらず「字馬」もお珍しいものだそうで、収集家からの問い合わせもございます。 「おしどり絵馬」を奉納して良縁の願いを、祈念しましょう。 ◆慈覚大師様と大文字送り火 京都の夏の風物詩、観光名物「大文字送り火」は、平安時代は「秋の宗教行事」でした。 偉大な足跡を残された慈覚大師様のご遺徳を偲んで、お大師様の「大」をお山に刻して点火。帝、百官を始め都人が合掌して伏拝するうちに、やがて次第に火勢が細まり、横の月待山から大きな満月(旧暦八月十六日)が現われ、あたかも「お大師様」の御霊がそれに乗り憑って中空に昇天なさる・・・それはまさに、平安の大宮人達の壮大なロマンだったのであります。 古来より「紅葉寺」として世人に親しまれて参りました赤山禅院では十一月中紅葉まつりの出店や露店が賑わいを添えております。 尚11月23日に催される「珠数供養」では、古いお珠数ご持参の方々ご自身の手による「お珠数のお焚上げ」をして頂いております。 紅に映える紅葉の境内は、「寛老池」がひときわ美しく、平安の音、時の南淵大納言・小野年名卿が、当代の「老七賢」たちを小野山荘(赤山禅院)に招き、池に舟を浮かべて詩歌管弦の宴・尚歯会を催したとある。尚歯会(しょうしえ)は、即ち我が国「敬老会」発祥の由縁なのでございます。 五日・いつか(何日) の・申(猿)の日に 一年の中でも滅多にない「申の日」の五日に「赤山さん」に詣でると、吉運に恵まれると言われだし、江戸時代、「赤山さんは掛け寄せ(集金)の神さんや」 との噂がたつようになりました。五日講ご縁日に、商売繁盛を願うお詣りが多かった由縁でございます。 この五日講ご縁日詣でが「五十払い(ごとばらい)」風習の源になり商売繁盛を願って早朝、集金前にお詣りなさる方々のお姿をお見かけします。

蓮華寺

1057年(天喜5)藤原康基が、木喰単称上人作の石造五智如来像を本尊として開創。 広沢の池畔から鳴滝音戸山へ、さらに1928年(昭和3)現在地へ移転。 離散していた石仏を集めて境内に安置された石仏群は壮観で、五智如来像5体が、観音坐像11体とともに並んでいる。 真言宗。 ◆由緒 蓮華寺は、元西八条塩小路付近(今の京都駅付近)にあった浄土教系の古寺で、応仁の乱後荒廃していたのを、寛文2年(1662)加賀前田家の老臣今枝民部近義が祖父今枝重直の菩提の為に、この地に移し再興したものである。 再興の際に石川丈山、狩野探幽、木下順庵、黄檗の隠元禅師等当時の著名文化人が協力している。 尚本堂、鐘楼堂、井戸屋形、庭園は創建当時のままであり、小規模ではあるがいずれも文人の残した貴重な文化遺産であった。

金地院

臨済宗南禅寺派に属する。 応永年中(1400年頃)南禅寺六十八世大業徳基が北区鷹峰に開いたのが当寺の起りであるが、江戸時代のはじめ、以心崇伝(いしんすうでん)がこの地に移して再興した。 崇伝は徳川家康の信任を受けて政治外交の顧問として活躍し、寛永4年(1627)に当寺の大改築に着手して現在の寺観を整えた。 崇伝はまた僧録司(そうろくし)となって宗教界全体の取締にあたり、以後幕末まで当寺は僧録司の地位にあった。 方丈(重要文化財)は伏見城の遺構と伝えられ柿(こけな)ぶき入母屋造り、書院造りの代表建築で、内部は狩野派諸家のふすま絵で飾られている。 茶室八窓席(はっそうせき)は小堀遠州の設計で、三帖台目(だいめ)の遠州流茶席として有名である。 方丈庭園(特別名勝)もまた、小堀遠州が直接指揮して作庭した確実な証拠を持つ唯一の庭園で、寛永9年に完成した名園である。 境内の東照宮(重要文化財)は寛永5年の建築で地方の東照宮の代表的なものである。このほか寺宝には水墨画の名品なども多く文化財を蔵している。

瑠璃光院

ここ「八瀬」は「矢背」とも記されるように、壬申(じんしん)の乱(六七二)で背に矢傷を負った大海人(おおあまの)皇子(おうじ)(天武(てんむ)天皇)が「八瀬のかま(竈)風呂」で傷を癒したことから、平安貴族や武家の時代を通じて「やすらぎ」の郷として長く愛されてきた。 この地には、当初、明治に建てられた別荘があり、三条(さんじょう)実(さね)美(とみ)はこれを「喜(き)鶴亭(かくてい)」と名づけ、直筆の命名額が当院に残されている。 「喜(き)鶴亭(かくてい)」は茶室名として現在も受け継がれている。 その後、昭和初期にかけて、一万二千坪の敷地に東山を借景とした築庭と延べ二百四十坪に及ぶ数寄屋造りに大改築された。 建築にあたった棟梁は、京数寄屋造りの名人と称された 中村外二(なかむらそとじ)、築庭は、佐野(さの)藤(とう)右(え)衛門(もん)一派の作と伝えられている。 その後現在まで、日本情緒あふれる名建築・名庭として著名人をはじめ多くの人々に親しまれ、近年では囲碁本因坊や将棋名人戦の舞台にもなったことが知られている。 山門を入ると、数十種類のもみじや苔、数百本の馬酔木(あせび)、比叡山の伏流水が、主庭「山(やま)露(ろ)路(じ)の庭」、「瑠璃の庭」、「臥(が)龍(りょう)の庭」を四季折々の趣で彩っている。 ◆瑠璃の庭 八瀬逍遥、風雅有情。 花馬酔木と青もみじがまばゆい春、一面錦に彩られる秋…。 豊かな自然と日本情緒あふれる建造物や名庭があやなす四季折々の興趣。 ◆山門 叡山電鉄の八瀬比叡山口駅より高野川の清流に沿い、橋を渡ると瀟洒な姿が目に入ります。 ◆山露路(やまろじ)の庭 苔むした庭から見え隠れする茶庵と十三重の石塔。よく手入れされた数十種のカエデが、春の青もみじ、秋の錦繍を競い合います。 ◆玄関 池に掛かる石橋から、泳ぐ鯉を見下ろせば、すぐそこは玄関。数寄屋造りの優雅さに期待が弾みます。 ◆書院 典雅な中にも匠の技が光る名建築。「瑠璃の庭」を一望して、至福の一時がゆるやかに流れます。 ◆瑠璃の庭 一面に苔の絨緞で覆われた当寺の主庭。苔の間をぬって一条のせせらぎが優美な曲線を描き、清らかに流れます。 ◆臥龍(がりょう)の庭 今にも天に駆け昇ろうとする龍を水の流れと石組で躍動的に表した池泉庭園。佇む人の心を解き放ち、昇運の兆しをもたらします。 ◆茶庵「喜鶴亭」 三条実美公ゆかりの由緒ある茶室。和敬静寂の精神を映す千家第六代覚々斎原曼好みの佇まい。 ◆花馬酔木と紅葉 春は白いつぼ形の可憐な花を咲かせる樹齢百年を超える花馬酔木の花。秋は異なる種類のカエデの木々が錦織の景観を見せてくれます。 ◆八瀬名物「かま風呂」 日本式蒸し風呂の原型であり、有名な「八瀬のかま風呂」の現存する希少な遺構。ご見学も可能です。

詩仙堂

正しくは、六六山(ろくろくざん)詩仙堂丈山(じょうざん)寺と号する曹洞宗の寺院である。 当寺は、江戸時代の文人石川丈山が、寛永18年(1641)隠棲のため建立した山荘で、凹凸か(おうとつか)とも呼ばれている。 丈山は、三河国(愛知県)の人で、徳川家康に仕えていたが、禄を辞して京都に住み、詩作に励むとともに林羅山ら一流の文化人とも交わり、茶道においては奥義を極めた。晩年は当地で悠々自適の生活を行い、寛文12年(1672)89歳で没した。 建物は、詩仙堂、嘯月楼(ちょうげつろう)など十の区画からなり、詩仙堂には、狩野探幽(かのうたんゆう)筆による中国の三十六詩人の肖像と詩を描いた額が掲げられている。 庭園は、東には滝を、前庭には躑躅(つつじ)、皐月(さつき)の苅込みを配した枯山水庭園で、庭の奥からの丈山愛好の僧都(そうず)(鹿(しし)おどし)の音が風情を添えている。 毎年5月23日には、丈山忌が営まれる。 ◆由緒 現在詩仙堂とよばれているのは、正しくは凹凸か(おうとつか)であり、詩仙堂はその一室である。凹凸かとは、でこぼこした土地に建てた住居という意である。詩仙堂の名の由来は、中国の漢晋唐宋の詩家三十六人の肖像を狩野探幽に描かせ、図上にそれ等各詩人の詩を丈山自ら書いて四方の壁に掲げた″詩仙の間″を中心としているところから呼ばれる。 丈山がこの堂に掲げるべき三十六詩人とその詩を選定したのは、寛永十八年、五十九才の時であった。これは、我国の三十六歌仙にならったもので、その選定には林羅山の意見も求め、左右十八人、それぞれの組合せに意味をもたせた。蘇武と陶潜、韓愈と柳宗元等七対は羅山の改定した所である。 建造物は後に寛政年間、多少変更を見たが、天災地変の難を免れ、庭園と共に往時をそのままに偲ぶことが出来る。 丈山はここに”凹凸か十境”を見たてた。入口に立つ (1)小有洞(しょうゆうどう)の門、参道をのぼりつめた所に立つ (2)老梅関(ろうばいかん)の門、建物の中に入り (3)詩仙堂、読書室である (4)至楽巣(しらくそう)猟芸巣(りょうげいそう)、堂上の楼 (5)嘯月楼(しょうげつろう)、至楽巣の脇の井戸 (6)膏肓泉(こうこうせん)、侍童の間 (7)躍淵軒(やくえんけん)、庭に下り、蒙昧(もうまい)を洗い去る滝という意の (8)洗蒙瀑(せんもうばく)、その滝が流れ込む池 (9)流葉はく(りゅうようはく)、下の庭に百花を配したという (10)百花塢(ひゃっかのう)、その他丈山考案の園水を利用して音響を発し、鹿猪の庭園を荒すのを防ぎ、又、丈山自身も閑寂の中にこの帝を愛し老隠の慰さめとしたという ″僧都(そうず)″(添水、一般には鹿おどしともいう) 等は今も残されている。 詩仙堂の四囲の眺めを見たてた″凹凸か十二景〃は画家に絵を描かせ丈山自ら詩を作ったものである。丈山の遺愛の品である〃詩仙堂六物”、多数の硯、詩集である「覆醤集(ふくしょうしゅう)」等多数の品々が残されている。これらは毎年五月二十三日の丈山忌後、二十五日から数日間、「遺宝展」として一般公開している。 現在は曹洞宗大本山、永平寺の末寺である。 詩仙堂の四季にはそれぞれ趣きがあるが、特に五月下旬の ″さつき″、十一月下旬の紅葉等がすばらしい。 ◆石川丈山 石川丈山は、天正十一年(1583年)三河国(現在の愛知県安城市)に生まれた。石川家は父祖代々徳川譜代の臣であり、丈山も十六才で家康公に仕え、近侍となつた。松平正綱、本多忠勝等はその親族である。三十三才の時、大坂夏の陣では勇躍先登の功名を立てたが、この役を最後とし徳川家を離れ、京都にて文人として藤原惺窩(せいか)に朱子学を学んだが、老母に孝養を尽くすため、広島の浅野侯に十数年仕えた。 後母を亡した丈山は五十四才の時京に帰り相国寺畔に住居した。寛永十八年(1641年)五十九才で詩仙堂を造営し、没するまでの三十余年を清貧の中に、聖賢の教えを自分の勤めと寝食を忘れてこれを楽しんだ。 丈山は隷書、漢詩の大家であり、又煎茶(文人茶)は日本の開祖である。寛文十二年(1672年)五月二十三日、従容として、九十才の天寿を終った。